医療とAIのニュース 2021

年間アーカイブ 2021

医療AI機器のFDA承認に潜む限界

米FDAが2015年から2020年までに承認した医療AI機器(130件)の評価プロセスを包括的に概観し、その限界について考察したコメンタリー論文が、米スタンフォード大学の研究者らによって学術誌 Nature Medicineに発表されている。

同論文によると、FDA承認を受けたAI機器のほぼすべて(130件中126件)は、FDAへの申請時には「後ろ向き研究」のみが実施された段階であった。特に高リスクの機器54件で「前向き研究」が実施済みのものは1件もなかった。また、検証された「施設数」が公表されていたのは41件のみで、そのうち4件は1施設のみ、8件は2施設のみでの評価であった。限られた施設のみで検証されたケースとして著者らは「X線画像から気胸を検出するAIモデル」を取り上げ、人種差などの患者属性によってモデルの性能が大幅に低下して格差が生じた点について考察している。

現状のFDA承認に対して、AIデバイスの性能を多施設で評価する観点や、標準治療と比較した前向き研究の実施について、著者らはより一層の拡充を期待している。そして、医療AI機器におけるFDA承認の限界を理解した上で、十分な市販後調査によって意図しない結果やバイアスについて理解を深め測定していくことを推奨している。

関連記事:

FDAがアップデートした5つの方針「AI/MLベースSaMDへのアクションプラン」

FDA 医療AI開発に関する新たな規則策定へ

FDA 医療におけるAIの安全な発展を目指したツールを発表

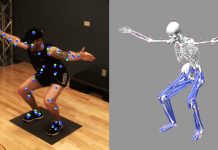

SwRI BIOCAP – マーカーを必要としない3Dモーションキャプチャ

米テキサス州サンアントニオに本拠を置くサウスウェスト研究所(SwRI)は、米国で最も歴史ある非営利研究開発機関の1つだ。同組織が開発した「BIOCAP」は、身体に何らかのマーカーを取り付けることなく、3Dモーションキャプチャによって「身体の動きに伴う生体力学的パフォーマンス」を定量することができる。

SwRIのBIOCAPでは、その高度なマシンビジョンおよび機械学習技術によって正確な評価を実現するほか、既存のカメラを利用するポータブルシステムとして実用性を高めている。同組織が7日明らかにしたところによると、「Markerless Motion Capture Joint Industry Project(M2CJ)」と呼ばれる新たな多企業プロジェクトでは、スポーツ及び医療用途でのマーカーレス生体力学分析を進めるための種々の開発・検証が行われるという。

特にスポーツチームに生体力学分析を提供する専門家はその詳細を秘匿する傾向があるため、特定の生体力学システムの精度を検証することは困難とされていた。M2CJではBIOCAPシステムの改良とともに、この課題のクリアが期待されており、生体力学およびスポーツ科学コミュニティにおける技術的相互作用の促進を狙っている。

関連記事:

医療技術教育はモーションキャプチャーからAIが評価 – 米国防総省

アスリート達のスポーツ外傷を予測するAI

AIはドーピングを撲滅できるか?

英UCL – AIツールにより多発性硬化症の3つのサブタイプを特定

英国University College London(UCL)の研究チームは、独自開発のAIツール「SuStaIn(Subtype and Stage Inference)」を利用し、多発性硬化症における3つの新しいサブタイプを特定した。多発性硬化症は世界で280万人以上、英国では13万人以上の患者がおり、MRI画像所見や症状から、治療法選択とその導入タイミングが個別に判断されてきた。チームは「特定の治療法に鋭敏に反応するサブタイプがあるか」に強い関心を持ち、研究を進めている。

Nature Communicationsから6日公開されたチームの研究論文によると、SuStaInを利用し、6,322人の頭部MRI画像を解析したという。SuStaInはMRI画像の初期変化に基づき、これまで明らかにされてこなかった3つのサブタイプ(皮質型・正常白質型・病変型)を特定した。また、各サブタイプに分類される患者が「それぞれの治療にどのように反応したか」を遡及的に調べたところ、サブタイプ間で各治療への反応性と、時間経過に伴う障害の蓄積に有意な差があることを確認した。

著者らは「さらなる臨床研究は必ず必要だが、個別最適治療を実現し得る画期的なステップだ」として、本研究成果の重要性を強調する。チームは現在、画像変化のみに焦点を当てているが、他の臨床情報を含めたアプローチへの拡張を検討しており、疾患特異的な臨床ビッグデータとAIがもたらす成果への期待は非常に大きい。

関連記事:

多発性硬化症とベイジアンネットワーク

握力低下に苦しむ人々を手助けするAIグローブ

スマートフォンで眼からパーキンソン病を識別するAIシステム

乳がん超音波検査でAIの可能性を示す新研究

乳がんの診断において、X線画像のマンモグラフィを補完する検査として、超音波検査の有効性が検討されてきた。AIツールによる乳がん超音波診断の可能性も拓かれてきたなかで、良性・悪性の診断からさらに踏み込み、炎症性腫瘤と腺腫を含めた4つのカテゴリに分類するアルゴリズムが研究されている。

学術誌 Chinese Medical Journalには、北京天坛医院などによる多施設共同研究として「ディープラーニングを超音波画像に適用し乳腺腫瘍の診断精度を向上させた」とする成果が発表されている。13施設、3623人から収集された乳腺腫瘍の超音波画像15,648枚から、良性・悪性・炎症性・腺腫の4カテゴリに分類する畳み込みニューラルネットワーク(CNN)が開発され、それぞれのAUCは0.90・0.91・0.90・0.89を達成した。

同研究において1cmを境界とした腫瘍の大きさによる分類性能は、良性腫瘍の分類には影響したが、悪性腫瘍の検出精度には影響しなかったことが示されている。また、超音波専門医の読影と比較した際には、精度と処理時間に大きな差があり、CNNモデルで精度89.2%・処理時間2秒以下、専門医らの平均で精度30%・処理時間314秒であった。同研究からはCNNを乳腺腫瘍の超音波画像に適用することで、専門医の診断を補強する大きな可能性が示されている。

関連記事:

米Koios 乳房超音波のAI診断システムでFDA承認を取得

乳がん診断のgame changerとなるか – AIによる超音波エラストグラフィの解析

全ゲノムシーケンス分析 – 13の新しいアルツハイマー病遺伝子が明らかに

マサチューセッツ総合病院(MGH)、ハーバード公衆衛生大学院などの研究チームは、ゲノムデータ分析によって13の「新しいアルツハイマー病遺伝子」を特定したことを明らかにした。また、同研究内では、アルツハイマー病とシナプス・ニューロン・神経可塑性等の間に「新しい遺伝的リンク」を確立しており、未だ積極的治療手段の得られていない当該疾患において、新たな治療薬の開発に繋がる成果として大きな注目を集めている。

MGHがこのほど行ったプレスリリースによると、この研究ではヒトゲノムの全配列を調べ、これまでフォーカスを受けなかった「稀な」ゲノム変異を評価できるようにすることで得られた成果だという。30億塩基対に及ぶゲノムDNAのうち、ヒトは5000万から6000万の遺伝子変異を有し、そのうち77%が稀なものとなる。これまで見過ごされてきた遺伝子バリアントを明らかにするため、アルツハイマー病と診断された患者を含む605の家族、2,247名(および無関係な個人1,669名)のゲノムに対して全ゲノムシーケンス分析を行った。これによって、これまでアルツハイマー病との関連が指摘されていない13の新たな遺伝子変異が特定され、驚くべきことにこれらの遺伝子変異はシナプスの機能、ニューロンの発達、および神経可塑性との有意な関連を示していた。

研究チームは今後、3次元細胞培養モデルと脳オルガノイド(多能性幹細胞から人工的に導いたミニチュア器官)を利用し、今回特定した遺伝子変異がニューロンに挿入された際「実際に何が起こるか」を検証する予定という。世界的な高齢化の進展によって急速に影響度を高めるアルツハイマー病において、その治療管理を激変し得る極めて重要な研究成果と言える。

関連記事:

敵対的生成ネットワークによるアルツハイマー病識別パフォーマンスの強化

NIH – アルツハイマー病における精密医療への取り組み

血清ラマン分光法とAI – アルツハイマー病の新しいスクリーニング手法開発に向けて

マウントサイナイ医科大学 – アルツハイマー病の3つの分子サブタイプを特定

アルツハイマー病に既存薬再利用を促進するAI研究

AIでコロナワクチン接種への躊躇と戦う – 米病院グループ AdventHealth

米国でのCOVID-19ワクチン接種状況は、カイザーファミリー財団の調査によると「接種済みorできるだけ早く」と回答する市民の割合が次第に上昇する一方で、「絶対に受けたくない(Definitely not)」と回答する人が約13%と、2020年12月以降ほぼ同じ割合で推移している。コロナワクチン接種をためらう市民の意識は各当局にとって重要な課題であり、フロリダ州に本社を置く病院グループ「AdventHealth」はAIを駆使してワクチン接種へのためらいを理解し分析するのに役立てている。

MedCity Newsでは、AdventHealthグループの取り組みを紹介している。同グループでは2020年10月から独自の調査プラットフォーム上で、機械学習・自然言語処理を利用したワクチン接種に対する患者意識調査を行ってきた。累計15万7千人あまりからの解析では、やはり副作用に対する心配が強く、特に持病のある人に顕著であった。また、女性・アフリカ系・ヒスパニック系の患者はためらう度合いが高いこともわかったという。

AdventHealthは2020年12月からフロリダ州でワクチン接種を行う最初の医療機関のひとつとして、州からワクチンの保管・管理を任され、延べ20万本以上のワクチンを受け取ってきた。同グループのAlric Simmonds氏は「ワクチン接種には信頼関係が重要であることを私たちは認識しており、草の根の努力とパートナーシップを活用し、多様なコミュニティから活動へ参加してもらっています」と語っている。一例としてノースカロライナ州ではアフリカ系住民が多い地域の教会と協力し、ワクチン接種を行ってきた。AdventHealthではワクチンへのアクセスに焦点をあてた学術的なタスクフォースを立ち上げており、市民ひとりひとりの懸念に耳を傾け、質問に答えていくため、さらなるAIの活用を進めていくという。

ユニーク研究 – PCのマウス操作がストレスマーカーとなる可能性

アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルクはドイツ南西部に所在する国立大学である。同大学で職業特性や消費者心理を専門とする研究チームから、「PCのマウス操作をストレスチェック手段として活用する」というユニークな研究成果が公表されている。

Behavior Research Methodsから5日公開されたチームの研究論文によると、PCのマウス追跡によるストレス測定を実現するため、マウス使用データへの機械学習分析を行ったという。994名の研究参加者に対し、高ストレスまたは低ストレス下で4つのマウスタスクに取り組ませた。残念ながら、今回の研究デザインにおいては古典的統計アプローチ、機械学習アプローチのいずれでも、マウス操作とストレスレベルの間に明確で体系的な関係を明らかにすることはできなかった。

マウス追跡は、継続的な行動データを収集するためのシンプルで費用対効果の高い手法として知られ、特に心理学における認知プロセスの評価に利用されてきた。この潜在的適用性を拡張するチームの着想、および「ストレスがマウス使用に関与する感覚・運動に影響する」という研究仮説は斬新にして比較的妥当と思われる。チームは検証を継続する旨を明らかにしており、今後の進捗に期待したい。

AIと嘘つき教師 – 著名な公開データに多数のラベルエラー

米マサチューセッツ工科大学などの研究チームは、世界で最も使用されている10の機械学習向けデータセットを調査し、全体で3.4%のラベルエラーが含まれていることを明らかにした。データラベリングは、データサンプルに対して正解をタグ付けするプロセスで、機械学習、特に教師あり学習に関して重要な意味を持つ。ラベルエラーはモデルトレーニングおよび精度検証のいずれもを阻害し、結果を不安定にする可能性がある。

このほど公開されたチームの研究論文によると、データセットのバイアス問題は度々取り上げられるが、実はラベル自体にも多くのエラーが含まれていることを明らかにしたという。コンピュータビジョンアルゴリズムで最も一般的に利用されるデータセットであるCIFAR-10は、動物・乗り物など多くの物体カラー写真に正解ラベルを添えたデータセットであるが、カエルの写真が猫としてラベル付けされていた。また、ImageNetではライオンがパタスモンキー、犬がペーパータオル、ジャイアントパンダはレッサーパンダと、繰り返し誤ったラベル付けがなされていた。研究者らは、ImageNetで6%、QuickDrawで10%を超えるエラーを確認している。

著者らは「欠陥のあるテストデータのために、より複雑なモデルが求められている可能性」を指摘しており、実際は単純なモデルの方が修正済みデータではうまく機能していた点を強調する。機械学習向けデータセットに含まれる広範なエラーについて、その取り扱いと修正に関する議論が続きそうだ。

テクノロジーはCOVID-19ワクチン接種率を高められるか?

4月は「National Minority Health Month(NMHM)」という、マイノリティが直面する健康問題を啓発する全米キャンペーンが行われており、2021年のテーマは「#VaccineReady」となっている。マイノリティはCOVID-19の影響を強く受けた社会的弱者でありながら、ワクチン接種率が低い状況が報告されている。ワクチンへの不信・アクセスの悪さ・医療システムへの不信といった障壁に対して、デジタル技術はどのような役割を果たせるか。学術誌 LANCETに巻頭辞(エディトリアル)として問題が提起されている。

論説の中では、マイノリティがワクチン接種をためらう最も一般的な理由として「副作用への懸念」を挙げている。懸念される副作用の可能性に対して、迅速かつ透明性の高い報告を行い、コミュニケーションを改善することでワクチン接種に対する躊躇を減じられるのではないかと、著者は主張している。そのための技術の一端として挙げられるのは、米国疾病予防管理センター(CDC)が採用しているデジタルツール「V-safe」で、ワクチンの副作用報告を患者から直接聴取するものである。英国でも同様のアプリ「Yellow Card」が開発されている。患者個人が副作用の情報をリアルタイムで報告することで、ワクチンの安全性監視プログラムの確立に市民自身が貢献する仕組みができ、信頼感確立の一助となる。

英国の規制当局である「医薬品・医療製品規制庁(MHRA)」はワクチンの有害事象報告による膨大なデータを管理するAIの開発に、100~500万ポンドの予算を計上している。副作用の報告には因果関係が認められないものや、反ワクチン運動・政治的ロビー活動の影響を受けたものも多数混在してしまうことから、真の副作用を特定するためにデジタルツールの助けが必要となる。このような先進的アプローチにも、マイノリティに不利となりがちなバイアスが懸念されるため、コミュニティでの信頼を維持するための慎重な取り組みが必要となっていく。ワクチン接種率を高めるテクノロジーには、単に技術の問題だけではない多くの機微が求められている。

中国平安「AskBob」 – 骨盤X線診断AIを革新

中国平安(Ping An)保険グループが展開する医学的判断支援AIツール「AskBob」を以前に紹介した(過去記事1)。AskBobは骨盤・股関節・大腿骨の外傷を骨盤X線画像(PXR)から診断する深層学習モデル「PelviXNet」を実装し、平安グループ関連医療施設や、台湾の長庚紀念病院などの実臨床現場で使用され、リアルワールドデータが集められている。このほど、PelviXNetの検証結果が学術誌 Nature Communicationsに発表された。

平安グループのプレスリリースによると、実装されたAIモデルはPXR全体から骨折や脱臼など網羅的な所見を複数かつ同時に検出可能で、その総合的な精度は92.4%を謳っている。それは大腿骨頚部骨折を単独で検出するような従来のAIシステム(過去記事2)の限界を克服しつつある。2021年3月までの約8ヶ月間、長庚紀念病院で同システムが使用された結果、骨盤の外傷に関してPXR画像での誤診率は、救急医で9.7%→0.7%、研修医で11.3%→1.58%、整形外科医あるいは放射線科医で6%→0.5%と、大幅に低下させる成果を示したという。

股関節・大腿の骨折は特に高齢者に頻発し、診断の遅れは機能予後のみならず生命予後にも影響する。平安グループが展開するスマートイメージングモデルは、同領域の医療AIにブレイクスルーをもたらすだろうか。

関連記事:

中国平安 医学的判断をサポートするAIツール「AskBob」をシンガポールに提供

画像から大腿骨頚部骨折を識別するAIアルゴリズム

牛肉の鮮度を推定する機械学習アルゴリズム

牛肉は世界で最も消費される食品の1つであるが、発展途上国を中心として地域によってはその鮮度管理が十分でなく、住民は健康被害のリスクに曝されている。一方、化学分析や専門家評価にはコストと時間がかかり過ぎ、人的リソースの確保も容易ではない。

韓国・光州科学技術院(GIST)の研究チームは、ディープラーニングと比較的安価な光学技術である拡散反射分光法(DRS)を組み合わせ、既存の近赤外分光法に基づく非破壊アプローチを代替し得る新たな検査手法の開発に成功した。Food Chemistryからオンライン公開されたチームの研究論文によると、DRS測定によって牛肉中のミオグロブリン形態を種々観察し、その比率を算出することでの鮮度推定を実現している。ミオグロブリンとその誘導体は、分解過程において主要な役割を果たすタンパク質として知られる。

研究チームは「他の分光法と異なり、DRSは複雑なキャリブレーションを必要としない。手頃な費用で構成できる分光計によっても、分子組成の一部を定量するために十分に利用できる」とする。チームは、誰もが自宅においてさえ鮮度評価を手軽に行えるよう、小型で持ち運び可能な分光装置を開発できるとも考えており、今後の展開に注目が集まっている。

Thirona – 嚢胞性線維症のAIソフトウェアを公表

オランダ・ナイメーヘンを本拠とするAIソフトウェア企業であるThironaはこのほど、嚢胞性線維症(cystic fibrosis)をCT画像から自動スキャンするAIソフトウェアのリリースを公表した。嚢胞性線維症は常染色体劣性遺伝疾患で、日本においては非常に稀な疾患であるが、欧州ではその罹患率が300倍程度と、発生に人種差の大きい難病としても知られている。

Thironaが明らかにしたところによると、PRAGMA-CFと呼ばれるこのAIソフトウェアは気道の異常や虚脱肺組織など、嚢胞性線維症に関連する肺の不規則性をCT画像から検出することができる。現在、同等の作業を専門家によって行うと患者1人あたり最大数時間かかるとし、PRAGMA-CFによる解析処理が数秒で終わる点で優位性を強調する。

この新しいアルゴリズムは、Thironaの画像分析パッケージであるLungQの一部として提供され、見逃されがちな希少疾患検出のセーフティネットとなる。同社は昨年10月段階で胸部CTスキャンにおけるAIソフトウェアの特許を取得し、多数の競合企業がひしめく同領域で確かなポジション取りを進めている。

Medtronic – 大腸ポリープ検出AI「GI Genius」の臨床試験

大腸がん罹患を低減するため、大腸内視鏡によるポリープ発見と除去が行われている。そこではリアルタイムのAI支援を活用する開発競争が進んできた(過去記事)。医療機器メーカー大手のMedtronic社も同領域へ参入しており、市販型大腸ポリープ検出AI装置「GI Genius」による英国初の臨床試験「COLO-DETECT」が開始されている。

国際標準のランダム化比較試験登録「ISRCTN」には、COLO-DETECTの概要が示されている。GI Geniusは既存の大腸内視鏡に接続するボックス型のAIデバイスで、カメラからのビデオ画像をリアルタイムで解析しポリープなど異常の可能性がある部位を緑のボックスで強調表示することができ、内視鏡医の評価と切除判断を支援する。COLO-DETECTではGI Geniusの使用で、使用しなかった場合と比較してより多くのポリープを検出できるか、内視鏡検査に悪影響がないか、被験者の使用経験を含み多面的にデータを収集する。

英国では4月にBowel Cancer Awareness Month(腸管がん啓発月間)が展開されている。キャンペーンの一環として学術誌出版社BMCの記事では、COLO-DETECTを主導するメンバーのAlexander Seager氏が同試験について解説する。Alexander 氏によると、試験は3月下旬に最初の患者を募集し、1年半で2,000人以上の患者を集めることを目標としており、COVID-19の影響で制約を受けた内視鏡検査分野における研究活動継続の重要性を訴えている。

クリーブランドクリニック – IBMとのAIパートナーシップ

米国屈指の医療機関であるクリーブランドクリニックは30日、IBMとの10年間に渡る新たなパートナーシップの締結を公表した。両者は、AI、ハイブリッドクラウドにおける高性能コンピューティング、量子コンピューティング技術などを通じたヘルスケアの向上を狙い、「Discovery Accelerator」と呼ばれるセンターの立ち上げを共同して行う。

30日付プレスリリースによると、このDiscovery Acceleratorでは、その高度なテクノロジーを利用したデータ生成・分析から、ゲノミクス・化学・創薬・公衆衛生・臨床医学などの各分野における知見導出を強力に推進するという。またこのパートナーシップにより、倫理性とプライバシー保護に資する「包括的なデジタルインフラストラクチャ」が構築されることも期待されており、臨床データの研究利用に新たな道筋を示すことになる。

クリーブランドクリニックのCEOであるTom Mihaljevic氏は「この革新的コラボレーションには、未来を生き生きとしたものにする独創的な芽がある。新しいコンピューティング技術がライフサイエンスにイノベーションをもたらすだろう」とする。同センターが医学領域における量子コンピューティングエコシステムの基盤となるか、大きな注目が集まっている。

次世代の子宮頸がんスクリーニングは細胞診を代替できるか?

子宮頸がんのスクリーニング検査は、1940年代から導入が進んだ古典的な子宮頸部細胞診による前がん病変の発見が長らく主流であった。しかし、低・中所得国における子宮頸部細胞診には、検査機会と医療資源の限界が指摘されてきた。そこに、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染による病態の発生が明らかになり、次世代の検査技術による補完と代替が期待されている。

マサチューセッツ総合病院(MGH)の研究チームは、学術誌 Biophysics Reviewsに「AIとナノテクノロジーによる細胞プロファイリングで子宮頸がん検診の格差是正を目指す」と題した論文報告を行っている。そこでは、次世代の子宮頸がんスクリーニング検査技術のひとつとして、「AIM-HPV: Artificial Intelligence Monitoring for HPV」というMGHが主導する深層学習技術が挙げられた。

同学術誌の出版元である米国物理学協会(AIP Publishing)のリリースでは、AIM-HPVについてを詳細に紹介している。この技術においては、子宮頸部のブラッシングで採取された細胞から抽出されたHPVのDNAが、生体に適合するシリカビーズと接触するとダイヤモンド型の物質を形成し、顕微鏡で視認できるようになる。顕微鏡観察が難しい環境では、スマートフォン上のAIアプリによる読み取りが可能である。AIM-HPVは従来のコルポスコピー下細胞診に付随する主観性を回避しながらも、その検査結果は十分な精度を示したため、医療資源の乏しい環境を想定した臨床試験が続けられている。

研究チームは「素晴らしい技術があっても、国と地域によってはそれが十分に機能していない。だからこそ次世代の安価な技術を見つけることに対する大きなモチベーションがある」と主張する。新しいスクリーニング技術は子宮頸がん検診の民主化とがんの予防促進を実現できるか、その成果が待望されている。

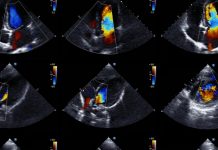

GE – ウィズコロナに最適化する「AI搭載ポイントオブケア超音波」(POCUS)

超音波装置の小型化・携帯型への進化により、ポイントオブケア超音波(POCUS)という概念が浸透してきた。それは超音波診断を専門にしない臨床医でも、観察する所見の焦点を絞ることにより、ベッドサイドで積極的に超音波検査を実施する臨床風景の到来を意味する。またPOCUSは現場で簡易に実施できる性質上、ウィズコロナ時代のベッドサイド診療に適している。

GEヘルスケアは30日付ニュースリリースで、同社の最新POCUSシステム Venue Fit、およびシリーズ製品のVenueとVenue Goに対して、心臓超音波用AIツール「RealTime EF」の搭載を発表している。RealTime EFは、心臓が血液を送り出す効率を示す駆出率(EF: ejection fraction)を、スキャン中にリアルタイムで連続的に自動計算する業界最先端のAIツールである。また今回の発表で紹介された同時搭載ツールには、「Lung Sweep(肺全体のダイナミックなパノラマビューを迅速に視覚化)」「Renal Diagram(腎臓の超音波画像にラベル付けするドキュメントツール)」が挙げられている。

COVID-19の拡大を背景として、病棟内外でPOCUSに対する需要は高まり、GEヘルスケアでは既存製品Venue Goの受注が2020年、前年比で5倍以上に増加したという。GEヘルスケアのPOCUS部門でジェネラルマネージャーを務めるDietmar Seifriedsberger氏は「この1年でPOCUSは、直感的な製品デザインとAIによる診断能力で、臨床医のベッドサイド診療で重要な位置を占めるようになった」と語っている。

英NHSへのAIソリューション大規模実装に向けて

London Medical Imaging & AI Centre for Value Based Healthcareは、英国における医療AI開発の核を形成する主要センターで、NHSに向けたAIソリューションの開発・提供を行っている。臨床・研究の各セクターに区別なく、ヘルスケアエコシステム全体から専門知をプールする「高度に柔軟で学際的な」組織であり、医用画像解析AIを中心として多彩なソリューションを創出している。

同センターはこのほど、DXとITの専門コンサルティングファームであるAnswer Digitalと提携し、NHS内でAIを大規模実装するための新しいプロジェクトを開始した。本プロジェクト内ではまず、NHSに向けてFederated Learning(連合学習)を支援するオープンソースプラットフォームを提供する。連合学習ではデータの集約を必要とせず、各臨床施設にデータが分散した状態で単一の機械学習モデルをトレーニングすることができるため安全で、機微情報を大量に取り扱うヘルスケアとの親和性が高い。

同センターは昨年、Office for Life Sciencesから1600万ドル(約24億円)の助成金を受けるなど、急速な事業規模の拡大をみている(参照)。また、NHSはAIによる医療の質的向上・効率化を重要視し、先駆的な取り組みを多く示してきたことも成長の後押しとなっている(過去記事群)。"AI-enabled Hospitals"を目指す英国の動きには関心が尽きない。

2030年までに精密医療市場は7388億ドル規模に

個別最適治療を実現するPrecision Medicine(精密医療)は、深層学習技術の飛躍的向上を背景として広がりをみせる。究極のオーダーメイド治療を志向する当該領域のプレイヤーたちは、日々新たな話題を提供している(過去記事1, 2, 3, 4)。P&S Intelligenceが公開した最新の報告によると、この精密医療市場は2030年までに7388億ドル規模に成長するとしている。

P&S Intelligenceによる29日付ニュースリリースによると、世界の精密医療市場は2020年から2030年の間、CAGR 12.1%の急激な成長を見込むという。COVID-19のパンデミックは成長ドライバーとして重要な要素となっており、個別化された効果的な治療法への需要が急速に高まったことに言及している。実際、関連領域の研究開発は日々加速をみている。また、同レポートでは「今後数年間で、精密医療市場で最高のCAGRを記録するのはアジア太平洋地域」としており、領域における政府および民間資金の増加、医療インフラの改善、購買力の高まりが市場を推進するとのこと。

歴史的には、がん・心血管疾患・糖尿病・高血圧など、慢性疾患および生活習慣病の罹患率が高く、巨大な可処分所得を抱える北米が最大の精密医療市場であった。AIに関する高水準の技術ホルダーは、国・地域・組織規模を問わず散見されるようになり、技術が新たな医療需要を地域に創出する例もみられるようになった。日本発の取り組みが世に示され、アジアの成長を牽引することにも期待したい。

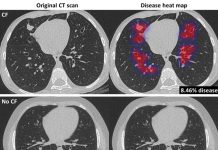

COVID-19画像診断の機械学習モデルは臨床レベルに達していない?

COVID-19を機械学習モデルによって胸部X線やCTから診断・予後予測する研究は、2020年に大量に発表された。しかしケンブリッジ大学を中心とした研究チームは、それら論文にはバイアス・再現性の欠如・不適切なデータセット利用といった理由から、臨床利用に適したものは乏しいと主張している。

ケンブリッジ大学のリリースでは、学術誌 Nature Machine Intelligenceに発表された「COVID-19画像診断の機械学習モデル研究に対するシステマティックレビュー」を紹介している。検索された同領域2,212件の研究論文のうち、タイトルと抄録から415報へ絞り込まれ、フルテキストで抽出された320報のうち、最終的には62報が採用基準を満たしてレビューに含まれた。精査の結論として、これら62報の多くには方法論上の欠陥あるいは根本的なバイアスという共通の落とし穴があり、臨床利用できる可能性が乏しいと研究グループは主張する。欠陥の一例には、機械学習のデータセットとして「非COVID-19群」に子どもの画像を使用し、「COVID-19群」では大人の画像を使用しているといった、大きな偏りが生じている研究もあった。またいわゆる「フランケンシュタイン(つぎはぎ)データセット」というような、複数のデータセットを組み合わせた結果による深刻なデータの重複問題もみられる。

研究チームでは「多くの欠陥が見つかるものの、重要な修正を加えれば、機械学習モデルはパンデミックに立ち向かうための強力なツールになる」と述べて、その潜在的な有効性には十分な期待を示す。「より質の高いデータセット使用」「再現性と外部検証を支える適切なドキュメントの付与」が、機械学習モデルの臨床利用を確立するための必須事項となることは変わらない。

多発性硬化症とベイジアンネットワーク

多発性硬化症は中枢神経における代表的な脱髄疾患だが、いまだ発症原因が明らかにされておらず、我が国でも厚生労働省が定める指定難病に該当する。過去数十年において、欧州・米国でも有病率の単調増加を認めており、神経内科領域の重要疾患と言える。近年は多発性硬化症に対するAIアプローチ研究が盛んとなり、研究者コミュニティは当該疾患に関する種々の問題解決の緒を機械学習によって捉えようとしている。

ベイジアンネットワークは多変数間の因果関係をネットワーク構造で視覚化し、任意の変数に対する条件を付与した際の他変数への影響として条件付確率を推論することができる。ベイジアンネットワークは多彩な確率シミュレーションを行えること、変数間の非線形性や非ガウス性、交互作用なども取り扱える柔軟なモデリングが特徴となる。ロンドン大学クイーンメアリー校の研究チームは、このベイジアンネットワークが多発性硬化症研究に有用である可能性を考え、詳細な文献レビューを行った上でその結果を報告している。

Computers in Biology and Medicineにこのほど掲載されたチームの研究論文によると、抽出された90の関連論文のうち、半数以上が定量分析のための多発性硬化症病変の検出とセグメンテーションに焦点を当てたものだという。研究チームは「リスクファクターの探索や発症予測という研究テーマが多分に見過ごされている」ことを指摘し、現行の疫学調査手法によるリスク測定の限界を克服するため、ベイジアンネットワークの活用が有効である可能性、およびこれによる既存観察データの有効活用を推進すべき点を強調している。

なお、ベイズ論と頻度論の違いについてはこちらの動画に詳しい。関心のある読者は参照のこと。

コロナ禍の医療者を芸術でサポートする研究プログラム

パンデミック下の医療スタッフには「PPE(個人用防護具)着用」「ソーシャルディスタンス」「デジタル診療」といった新たな課題が突きつけられた。そこでは医療従事者が孤立感・離別感を感じたり、ニーズに応えられない葛藤も多々見られる。それらコミュニケーション上の課題に対して、芸術のスペシャリストたちによるアイディアやテクニックを駆使した研究プログラムが今、英国で行われている。

ロンドン大学クイーンメアリー校のリリースによると、同大学は芸術ベースのヘルスケア教育と専門家育成を行う団体「Performing Medicine」らと提携し、「COVID下のコミュニケーション:ヘルスケア専門職の非言語コミュニケーションを芸術教育で支援」という18ヶ月の研究プログラムを遂行している。プロジェクトでは世界トップクラスのアーティスト・俳優・振付師・ボイストレーナーらの協力によって、英NHS職員のコミュニケーション上の課題に対応するためのトレーニングとサポート法がデザインされるという。

同プロジェクトの共同研究者Paul Heritage氏は「世界中の人々がパンデミックへの対応で、芸術が果たすべき重要な役割を理解しつつあります」と述べている。かつては不可分であった医学と芸術・人文科学が、双方の見識とアイディアを再び組み合わせようとする意欲的な取り組みは、コロナ禍にどのような成果をもたらすだろうか。

Tempus – 心房細動発症を1年前に予測する心電図分析プラットフォーム

AIによる精密医療の実現を目指す米Tempusは24日、Geisingerと共同開発した心電図分析プラットフォームが、FDAから「Breakthrough Device Designation」(ブレイクスルーデバイス指定)を受けたことを明らかにした。これにより、同システムはFDAによるレビュー・評価が優先的に行われ、重要性の高いシステムとして早期の市場展開が検討されることになる。

Tempusが24日明らかにしたところによると、このシステムは「心房細動の既往がない者の心電図波形から、将来的な心房細動発症を高精度に予測できる」ものだという。一般的な12誘導心電図波形を利用することができ、既存データからも重要疾患スクリーニングを実現するため、臨床インパクトは非常に大きい。先月、Circulationから発表された開発チームの研究論文では、160万に及ぶ心電図波形から学習したこの深層学習アルゴリズムは、心房細動の既往がない者において、今後12ヶ月以内の発症があるかを予測できることを報告している。

心房細動は血栓形成を促すため、脳梗塞をはじめとした塞栓症リスクを高める。心房細動高リスク者を日常臨床から早期に同定できることは、現行の疾患管理を大きく改善する可能性があり、患者予後の劇的な向上が期待されている。

関連記事:

凪いだ海から昨日の嵐を見分ける目 – 隠れた心房細動を識別するAI技術

ドミニカ共和国の子宮頸がん検診をサポート – MobileODTのAI診断ツール

イスラエルのフェムテック企業「MobileODT(過去記事)」は、子宮頸がん検診にAI駆動の携帯型コルポスコープ機器および診断ツールを展開する。同社の子宮頸がん診断ツール「EVA VisualCheck」は、ドミニカ共和国で政府が主導する大規模子宮頸がん検診プロジェクトをサポートしている。

MobileODTの25日付プレスリリースによると、同社とドミニカ共和国保健省の協力のもと、過去3ヶ月で同国9,000人の女性がEVA VisualCheckによる子宮頸がん検診を受けたという。プロジェクト初期の成功を受け、今後6ヶ月でさらに5万人の女性を対象とした検診が行われることが決定している。ドミニカ共和国では女性の子宮頸がん罹患率の高さが課題とされ、同国女性の人生に大きな影響を及ぼしていたことはもとより、治療に充てられる医療費も深刻なものとなっていた。

検診プロジェクトに参加した産婦人科医 Alfredo Levy氏は「子宮頸がんによる転帰不良の多くは、タイムリーなフォローアップが行われていないことに原因がありました。簡単な使用方法により、即座に検診結果を受け取れるEVA VisualCheckシステムは、完全なゲームチェンジャーと言えるでしょう」と語る。ドミニカ共和国における大規模な実証プロジェクトは、MobileODTが持つ世界戦略、つまり「女性の健康問題をAI技術で改善する」ための第一歩として注目を浴びている。

MRI画像から腎容積を自動計算するCNNモデル

腎容積(TKV)は、腎疾患の検出とモニタリングにおける重要な指標である。英ノッティンガム大学の研究チームは、健常者および腎臓病患者におけるMRI(T2強調画像)からTKVを自動計算する深層学習モデルの構築を行った。

Magnetic Resonance in Medicineから23日公開されたチームの研究論文によると、30名の健常成人および同数の慢性腎臓病患者におけるMRI画像データから、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)のトレーニングを行ったという。腎臓セグメンテーションに用いた教師データは手動で構築され、CNNの精度は50のテストデータセットで検証された。結果、2D-CNNモデルはDiceとして0.93を示し、手動と自動でのTKV差は1.2mL程度であった。

著者らは「導出したCNNモデルが自動腎セグメンテーションとTKV算出に有用」と結論付けており、「標準的なオフィスコンピュータで10秒未満のTKV算出が可能」とする。なお、このCNNモデルに関するコードおよびデータは無償公開されている。

骨髄異形成症候群の診断にAIの目を

骨髄異形成症候群(MDS: Myelodysplastic syndrome)は、血液のがんとして骨髄機能の異常から造血に障害を来し、前白血病状態で知られる疾患群である。MDS疑い患者の骨髄を採取し塗抹標本から診断へと進むが、その形態異常の確認とグループ分類には検査を行う者の主観が影響するため、深層学習モデルの助けが期待されている分野のひとつである。

フィンランドのヘルシンキ大学では、患者の骨髄サンプルに対し、ルーチンのHE染色のもとで顕微鏡画像を解析する深層学習モデルが構築された。同大のリリースでは、米国癌学会(AACR)の学術誌 Blood Cancer Discoveryに発表された論文が紹介されている。その結果、MDSにおいて骨髄サンプルの形態観察から各種の遺伝子異常を識別する精度として、TET2遺伝子異常のAUCで0.94、スプライシング関連遺伝子変異で0.89、7番染色体モノソミーで0.89、などが達成された。

同研究では、深層学習モデルが「骨髄サンプル内で人間の目には識別が困難な特徴」を見出しており、骨髄細胞と周辺組織に及ぼす影響について新たな知見が得られている。研究グループのSatu Mustjok教授は「今回の研究成果は、MDS患者の骨髄細胞変化や予後との関連性を定量化するデータ収集にも役立つでしょう」と述べている。

遠隔医療を助ける新しい自律型ドローン

米国におけるケアアクセスの問題は依然深刻で、4人に1人は定期的な医療サービスを受けるためのかかりつけ医や保健センター等の窓口を持たない。健康増進と疾病予防のためには「日常的な医療アクセスを増やす」ことが欠かせないが、COVID-19の拡大はこのことへの重大な阻害因子ともなっている。こういったなか、遠隔医療の重要性が急速に増しているが(過去記事)、米シンシナティ大学の研究チームは遠隔医療向けのドローンを開発し、その有効性を検証している。

シンシナティ大学が明らかにしたところによると、研究チームが開発したドローンは半自律型駆動で、医薬品の運搬を可能としながら屋内移動に問題のない小ささを確保しているという。このドローンにはカメラとディスプレイが備わり、患者は自宅にいながら医療者とディスプレイ越しのコミュニケーションを取ることができる。現在のプロトタイプは医薬品の運搬とともに、血液などの生体試料を適切に運ぶための防水ボックスなどが搭載されている。

開発を主導するKumar教授は「ほとんどのドローンは無線通信で動作するコントローラーに依存しており、安全なリモート操作のためには見通し線が必要になる。一方、見通し外での制御にはやはり自律機能が欠かせない」とする。研究チームは、AIと一連のセンサーを組み合わせた自律システム開発に取り組んでおり、居間の入り口など屋内の雑然とした3次元環境をナビゲートすることができるようになった。今後、ドローンは遠隔医療の重要なファクターとなる可能性が高く、関連する技術開発への期待も大きい。

幼児期の喘息診断は一過性か持続性か? – 機械学習モデルによる予測研究

5歳より前に小児喘息と診断されるような症例では、成長後に症状が治まるケースもしばしばみられ、以後も症状が持続する個人を特定することには難しさがあった。電子カルテ(EHR)データからのAI/機械学習アプローチで「幼児期の喘息が一過性か持続性かを予測する研究」が米ペンシルバニア州のフィラデルフィア小児病院が保有する大規模データをもとに行われた。

オープンアクセスの査読付き科学ジャーナル PLOS ONEに発表された同研究では、2-5歳で喘息の診断を受けた9,934名の子どものデータセットが用いられ、その後に喘息関連の診察を受けていない一過性診断と、5-10歳で引き続き喘息関連の診察を受けた持続性診断を区別するため、5つの機械学習モデルが訓練された。なかでもXGBoostを用いたモデルが最良の予測指標(評価指標ANSA: average NPV-Specificity areaの平均で0.43)を示した。同研究の結果から、喘息症状が持続することへの重要な特徴として、喘息に関連した受診回数の総数や初期診断の年齢、アレルギー性鼻炎、湿疹などが確認された。

研究グループは「小児喘息の早期診断によって不必要な治療が継続されたり、子どもと家族の生活の質が低下する可能性もある。小児科医と親にとって、小児喘息が慢性疾患として持続するか、一過性の診断の可能性があるのか、機械学習モデルによって個別に予見できるようになれば価値のあること」と主張している。

Amazon Careの激震

先週、Amazonは独自の遠隔医療サービス「Amazon Care」の展開を明らかにした。昨年末頃より同事業に関連するトピックが市場を巡り、遠隔医療事業におけるライバル企業の株価が大きく下落したことは記憶に新しい。今回の発表直後からも、米最大手プロバイダーにあたるTeladoc Healthの株価は4%を超える下落をみた。

Amazonが先週明らかにしたところによると、Amazon Careはバーチャルケアと対面ケアを複合した医療サービスで、専用アプリを介した医師・看護師への相談のほか、必要時には医療従事者を個別に派遣する「往診」にも対応する。本年夏からのサービス提供を開始するとしており、当初はバーチャルケアの全米50州での展開を進める。対面ケアはワシントンDCなど主要都市に限定し、その後順次、提供エリアを拡張していくとのこと。

Frost & Sullivanによる直近の報告では、遠隔医療利用の堅調な拡大が明らかにされており、欧州における市場規模は2026年までに4.5倍以上、207億ドルに到達することが示されている。これはCOVID-19パンデミックを契機とするもので、市場の成長傾向は世界的にも変わらない。Amazonが見据える巨大市場は現在、多数の先行者が乱立しているが、ITの巨人は今まさにその勢力図を大きく書き換えようとしている。

COVID-19スクリーニングのアームバンド – 米FDAが緊急使用許可

COVID-19感染者に起きやすい「血液の凝固機能異常と炎症反応」を反映したバイオマーカーの検出によって、発熱のない無症候患者をスクリーニングする技術が期待されている。米FDAは機械学習ベースのアームバンド型COVID-19スクリーニング装置「Tiger Tech COVID Plus Monitor」に対し、同タイプの機器として初めて緊急使用許可(EUA: emergency use authorization)を発行した。

FDAのニュースリリースによると、同デバイスは光センサー内蔵のアームバンドで、脈波など生体信号を捉えるフォトブレスチモグラフィー(PPG)と解析用プロセッサを内蔵する。デバイスが上腕に巻き付けられると3~5分かけて特徴的な信号を抽出し、機械学習モデルによってCOVID-19患者の凝固機能異常と炎症反応に由来するバイオマーカーを検出する。検温の実施環境下で無症候性COVID-19患者をスクリーニングする目的として同デバイスは承認されており、診断目的の検査を代替するものではない。異常なしは緑ランプ、凝固機能異常などが示唆される特定の状態で赤ランプが点灯する。

Tiger Tech COVID Plus MonitorはCOVID-19陽性患者69名を含む467名の無症候者に対して病院環境で検証され、陽性一致率(PPA)98.6%・陰性一致率(NPA)94.5%を示した。学校環境での検証でも同等の検証結果が得られ、今回の緊急使用許可に至ったという。FDAのディレクターであるJeff Shuren氏は「FDAはCOVID-19のパンデミックと戦うため、革新的なスクリーニングツールを継続的にサポートします。新しいデバイスは医療施設・学校・職場・テーマパーク・スタジアム・空港といった公共の場における蔓延抑制の助けとなるでしょう」と述べている。

Viz.aiの脳卒中における「時間」への挑戦

国際脳卒中学会 2021(ISC: International Stroke Conference)が3月17日〜19日に開催された。同学会では、AIソフトウェアで脳卒中治療の時間的制約に挑むViz.ai社(サンフランシスコおよびテルアビブ拠点)の技術を裏付ける3報の臨床研究が発表された。

Viz.aiのプレスリリースでは、3報の研究を紹介している。

1本目の研究では、米テキサス州バレー=パプティスト=メディカルセンターのHassan氏らにより「Viz.aiのアプリケーション利用で一次脳卒中センター(PSC)から包括的脳卒中センター(CSCs)に転送されるまでの時間が平均45%(102.3分)短縮された」ことが示された。

2本目も同じくHassan氏らの研究で、「Viz LVO(large vessel occlusion: 主幹動脈閉塞を検出するソフトウェア)によって、CSCs入室から再灌流療法を開始する穿刺までの時間が平均86.7分短縮し、再灌流率が10.8%向上した」ことが示された。

3本目では、米ニュージャージー州クーパー大学病院のJankowitz氏らによる「Viz RECRUIT(臨床試験登録のスクリーニングソフトウェア)によって脳出血患者のスクリーニング率が41%、登録率が213%向上した」ことが示された。

Hassan氏は「時は脳なり(time is brain)という標語のように、脳卒中センターにおける医療提供方法の改善と時間短縮が、患者転機の向上・死亡率の低下・入院期間の短縮につながる可能性があります」と語る。Viz.aiのAI技術が挑む「時間との戦い」は実際に脳卒中患者の障害を軽減し、予後を改善するか、さらなる報告が待たれる。