医療とAIのニュース 2021

年間アーカイブ 2021

血清ラマン分光法とAI – アルツハイマー病の新しいスクリーニング手法開発に向けて

アルツハイマー病(AD)の治療・進行抑制の観点から、最も介入効果が高いと考えられているのは病初期であり、ADの客観的な早期検出手法の開発は臨床的にも強く求められている。米ニューヨーク州立大学オールバニー校の研究チームは、ラマン分光法によって血液検査からADリスクを識別する機械学習アルゴリズムの構築を目指している。

ラマン分光法は、ラマン線の波長や散乱強度から物質の同定・定量を行う分光法で、赤外分光法では困難とされる水溶液スペクトルを、ごく微量の試料から測定することが可能となる。研究チームがこのほど、Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopyからオンライン公開した研究論文によると、高脂肪食によってアルツハイマー初期状態に誘導されたラットと、標準食で管理されたラットの血清分析を行った。ラマン分光法の定量結果に基づきトレーニングされた機械学習アルゴリズムは、外部検証用セットにおいても2群を100%の精度で識別することができた。

研究チームは「血清ラマン分光法とAIの組み合わせによって、ADの最初期ステージを把握することができる可能性がある」点を強調しており、将来的な早期スクリーニング手法としての潜在的有効性に言及している。

投薬自己管理のエラーを防ぐリモートセンシング技術

米マサチューセッツ工科大学(MIT)のコンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)では、無線装置で患者の動きを検知するリモートセンシング技術の開発を進めていた(過去記事)。その技術の発展として「患者がインスリン自己注射や吸入薬を正しい方法で使用できているか無線装置とAIで解析する」新しい研究成果が発表されている。投薬自己管理で起きている多くのエラーを、デバイス装着なく引っ接触で検出・監視し、治療の効率や安全性の向上につなげる狙いがある。

学術誌 Nature Medicineに18日発表された研究論文によると、このシステムはW-Fi装置に類する周波数帯の無線信号を患者の自宅内で発信し、人の動きに合わせて反射する信号にAIの解析を加えることで、投薬自己管理の動作が不適切な場合に警告を発することができる。不適切な動作として、インスリンペンの薬液内に気泡がないことを確認するプライミング動作を行っていないこと、吸入器を使用前に振っていないこと、十分な呼吸動作ができていないこと、などを捕捉する。これらの適切な手順を踏んでいるかをAUC 0.952という高水準で評価できることを、同研究は示した。

MITのリリース内で、論文著者のひとりでCSAIL博士課程学生のMingmin Zhao氏は「システムの優れた点として、患者がセンサーを装着する必要がないことや、Wi-Fiルーターが壁を越えて機能するのと同様に閉鎖空間でも作動できることです。非侵襲性という意味ではカメラの設置による監視方法もありますが、電波の使用は人の姿すら映さずに済み、さらに侵襲性は低いと言えるでしょう」と語っている。同技術はインスリンペンや吸入器以外の薬にも適用可能で、適切な動きを認識するようにニューラルネットワークを再訓練するだけで済むといい、その発展性は投薬自己管理の風景を一変させる可能性がある。

初期CT画像から急性呼吸窮迫症候群の発症を予測する機械学習モデル

急性呼吸窮迫症候群(ARDS)は敗血症や肺炎など多様な疾患を原因として、血管透過性亢進のために肺に液体が貯留し、血中酸素レベルが高度に低下するもの。死亡率は40%を超えるともされ、患者予後の改善のためには早期の治療介入が欠かせない。オーストリア・ウィーン医科大学の研究チームは、多発外傷で入院した患者の初期CT画像からARDS発症を予測する機械学習モデルの開発を行っている。

European Radiologyから17日公開されたチームの研究論文によると、外傷重症度スコア(ISS)が16以上の123名の患者データからモデル構築を行ったという。受傷後1時間以内に撮影されたCT画像を用い、ディープラーニングベースのアルゴリズムによって、エアポケットや胸水を含むエリアを自動的にセグメント化した。その後、ラジオミクスの特徴抽出を行い、勾配ブースティング決定木をトレーニングしてARDS予測モデルを導いた。結果、AUCは0.79となり、ISSの0.66を大きく上回る識別精度を示していた。

本研究が興味深いのは、実臨床に沿ったより現実的なスキャンプロトコルにも関わらず、導出されたモデルでは従前のスコアを精度として有意に改善する点である。多発外傷におけるCT撮影は一般的であるため、初期画像からARDSリスクを明らかにすることは治療管理計画の策定に大きく資する可能性がある。

住環境による健康被害を防ぐAI

生活の大部分を支える「住宅」が及ぼす健康被害は深刻なもので、住宅コード違反に基づく種々の健康被害は米国においても大きな問題となっている。化学物質、傾斜、換気不良、異常室温、土壌・水質汚染など、基準を満たさない劣悪な住環境が多様な疾患の引き金となる。米ハーバード大学ケネディスクールの研究チームは、健康被害のリスクがある住宅を特定する機械学習モデルを開発している。

Public Health Management & Practiceからこのほど公表されたチームの研究論文によると、この研究はボストン近郊となるマサチューセッツ州チェルシーで行われた。このエリアは住民背景が多様で、人口密度が高く、低所得であることが特徴となる。1,611の検査済み物件データを利用し、「住宅コード違反」および「健康被害の可能性」を識別する機械学習モデルを構築した。生成したモデルを市内全ての住宅に適用したところ、54%に住宅コード違反を認め、そのうち85%は高度の健康被害リスクを含むことを明らかにしている。

著者らは「都市データと機械学習技術により、追加検査リソースを必要とせず、住環境に伴う健康被害リスクを推定することができる」としており、住宅法の施行をより効果的かつ効率的とすることを通し、公衆衛生上の懸念を払拭できる可能性がある点を強調する。

ケニア農村部で検証したAI支援の子宮頸がん細胞診

子宮頸がんの検診プログラムの一環として、子宮頸部から採取した細胞診によるスクリーニングを行うことは、発生率と死亡率の低下に貢献してきた。ヒトパピローマウイルス(HPV)に対するワクチン接種が子宮頸がんの罹患率を大幅に低減できる可能性を示しているが、ワクチン接種プログラムが有効に機能していない国・地域では、多くの女性がリスクを抱え続けることとなる。そのため従来の細胞診は引き続き重要なスクリーニング検査となるが、やはり医療資源の限られた地域での一般検査化には困難があり、細胞診に対するAI支援の期待が高まっていた。

スウェーデンのカロリンスカ研究所からのリリースでは、「ケニア農村部で展開されたAIで子宮頸部の細胞診異常を検出する研究」が紹介されている。学術誌 JAMA Network Openに発表された同研究では、ケニア農村部の診療所の患者740人から採取された子宮頸部細胞診の塗抹標本をポータブルスキャナーでデジタル化し、モバイルネットワークでクラウドベースの深層学習システムにアップロードして解析した。標本の約半分をプログラムの学習、残りを精度評価に使用し、病理医の評価と精度を比較した。その結果、深層学習システムによる「前がん病変」の識別は感度96-100%を示し、「高悪性度の病変」で偽陽性は発生しなかった。また、病変がない陰性の識別に関しては78-85%が病理医の診断と一致した。

カロリンスカ研究所の国際公衆衛生学教授であるJohan Lundin氏は「携帯型オンライン顕微鏡によって、深層学習システムは子宮頸がんスクリーニングの『バーチャルアシスタント』として機能します。今回の方法により、病理医や検査機器が不足している低所得国において子宮頸がんを効率的に発見することができます。低コストの検診プログラムをそれらの国で提供可能となるでしょう」と語った。

敵対的生成ネットワークによるアルツハイマー病識別パフォーマンスの強化

ゲーム理論に基づく深層学習技術に敵対的生成ネットワーク(GAN)がある。GANは生成モデルの一種で、データから特徴を学習することで実在しないデータの生成までを実現する。アーキテクチャの柔軟性から広範な応用研究がみられるが、医学領域では医用画像の高解像度化などに大きな可能性を示している(過去記事)。

米ボストン大学の研究チームは、MRI画像など既存データでの診断精度を高めるため、GANを用いた分類モデルの構築を進めている。Alzheimer's Research & Therapyから14日公開されたチームの研究論文によると、151名の研究参加者から1.5テスラおよび3.0テスラのMRI画像を同時取得し、GANモデルの構築に利用したという。両MRI画像から学習したGANモデルは1.5テスラMRI単独に比べて、より高品質な診断用画像を生成していた。アルツハイマー病の識別には畳み込みニューラルネットワーク分類器を用い、他施設における検証データセットでは、このGAN生成画像による分類器は1.5テスラ画像単独から学習した分類器に比して、3%前後の有意な識別精度向上を確認している。

研究チームは「GANフレームワークによる画像品質改善は、アルツハイマー病の識別パフォーマンスを向上させる」としており、過去に1.5テスラMRIを利用した疾患コホートや、最新設備の導入が遅れる医療機関において特に、GANによる画像生成モデルが強力に機能することを指摘している。

COVID-19へのAI応用の倫理を問う研究

医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジー(過去記事参照)は日々更新され、人類の英知が結集している。一方、ケンブリッジ大学拠点の研究機関 Leverhulme Centre for the Future of Intelligence(CFI)の専門家らは、拙速なAIアプローチの倫理的な課題に警鐘を鳴らす。CFIのニュースリリースでは、同研究所からBritish Medical Journalに新たに発表された2篇の論文を紹介している。

1本目は「COVID-19に取り組むための倫理的なAI活用」について述べた論文である。迅速で大規模なAIの展開の中で技術の利点が有害事象によって相殺されてしまう危険と、AIに対する社会全体の信頼が失われてしまう危険があるため、AI活用の当初から一貫した倫理的アプローチを採用する重要性を説いている。2本目は「AIがCOVID-19におけるヘルスケアで不平等を増大させる危険」について述べた論文である。AIの設計自体が、既存の不平等を助長してしまうようなバイアスの影響を受けやすいリスクについて主張している。

CFIのディレクターで論文著者のひとりであるStephen Cave氏は「危機的状況下で倫理的要件を緩和することは、意図しない有害な結果をもたらし、それはパンデミックの期間を超えて続くかもしれない」と述べ、大規模な危機であるからこその、AI技術適用の公平性と公正性の重要性を指摘している。

スマートフォンでの音声分析によるCOVID-19自動検出

オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学の研究チームは、スマートフォンベースの音声スクリーニングにより、COVID-19を検出するAIシステムの開発に取り組んでいる。

Journal of Healthcare Informatics Researchからオンライン公開されたチームの研究論文によると、母音やパタカフレーズといった短時間の音声セグメントから、音響特性(声門・韻律・スペクトルなど)を分析することでCOVID-19を識別するという。チームは特定タスクによって最大80%のCOVID-19を識別できるとし、簡易なスクリーニング手法としてその有効性を強調する。

COVID-19の簡便かつ非侵襲的なスクリーニング手法は、世界的ニーズとなって広く求められている。スマートフォンベースのスクリーニングシステムは、リモートプラットフォームであることのほか、利便性・追跡性・コストなどの観点からも多大な可能性を秘め、その期待は大きい。

関連記事:

周囲の咳の音から感染症アウトブレイクを監視 – ポータブルAIデバイス FluSense

新型コロナとAI:医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジーまとめ

自殺リスクのリアルタイム予測モデルは臨床現場で性能を発揮するか?

AI/機械学習アプローチに対する期待の高まりから、自殺リスクを予測する研究発表が各所から相次いでいる(過去記事)。しかし、臨床現場においてリアルタイムで機能するモデルの実装と検証は未知の部分が大きい。米テネシー州拠点のヴァンダービルト大学医療センター(VUMC)では、VSAIL: Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihoodモデルと名付けられた自殺リスク予測アルゴリズムの実効性が検証された。同モデルは電子カルテ情報から「自殺未遂」と「自殺願望」による30日以内の再診リスクを算出するものである。

学術誌 JAMA Network Openに発表された同研究によると、2019年6月から2020年4月までの間、自殺リスク予測モデル「VSAIL」が医療センターに実装され、同施設を受診した77,973名の患者に対して前向き調査によるモデル性能の検証が行われた。アルゴリズムは自殺リスクをスコアに応じて8段階のグループに分類する。受診者全体では395名が自殺願望を示し、そのうち85名が少なくとも1回の自殺未遂を経験した。なかでもリスクが高い最上位のグループに分類された患者では23人に1人が自殺願望を示し、271人に1人が自殺未遂を経験した。

同研究で示されたNNS(number needed to screen)、つまり「1人の自殺未遂や自殺願望のある患者をスクリーニングするために必要となる対象者数」は、大規模な臨床システム内で導入するのに十分な性能を示したと研究グループでは主張している。NNSは生活習慣病スクリーニングや、がん検診の性能評価にしばしば取り上げられる指標である。医療施設における自殺リスク者への介入を考えたとき、頑健な既存手法による全体スクリーニングは労力・コストの面から現実的ではなく、今後VSAILのような臨床現場での有用性が期待できる「簡潔な層別AIアプローチ」の採用が検討されていくであろう。

AIとコンピュータビジョンによる自律歩行型外骨格

カナダ・オンタリオ州に本拠を置くウォータールー大学の研究チームは、自律的に思考し、動くことのできる外骨格(パワードスーツに類する)や義足の開発に取り組んでいる。このシステムはAIとコンピュータビジョンによって支えられ、周囲の環境を捕捉し調整を加えることで、違和感のない歩行方法を再現するもの。

IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionicsに掲載されたチームの研究論文によると、ExoNetと呼ばれるこのプロジェクトで開発する外骨格は、ユーザーにウェアラブルカメラを装着することで、コンピュータビジョンによって階段やドアなどの周辺環境を正確に認識するという。ロボットの脚は階段を上る、障害物を回避するなど、ユーザーの現在の動きや地形分析に基づいた最適なアクションを実行できる。

News-Medical.Netの取材に対し、システムデザイン工学の博士課程学生で、ExoNetプロジェクトを率いるBrokoslaw Laschowski氏は「我々の制御アプローチは必ずしも人間の思考を必要としない。自動運転車と同様に、外骨格と義足を設計している」と述べる。研究チームは現在、動きを利用してバッテリーを自己充電するシステムの開発に取り組んでおり、エネルギー効率の改善による実用性の向上を目指している。

AIの眼 – 膵神経内分泌腫瘍の転移リスク予測モデル

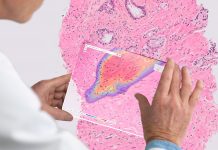

膵臓がんの1つ、膵神経内分泌腫瘍(PanNET)における患者予後は大きく異なり、その大部分が転移の有無に規定される。一方で、PanNETにおける病理学的な形態ベースの予後マーカーはないため、転移リスクを推定するモデル開発が求められてきた。米ジョージア州立大学の研究チームは、組織画像からPanNETの転移を予測する深層学習モデルを開発している。

Frontiers in Oncologyに収載されたチームの研究論文によると、89名のPanNET患者から外科的に切除された組織のデジタル画像を利用し、この深層学習モデルを開発したという。畳み込みニューラルネットワーク(CNN)をトレーニングし、各タイルをPanNET・間質・正常膵実質・脂肪に識別させた。さらに、がんまたは間質タイルと患者の転移ステータスから、領域ベースの転移リスクスコアを算出させることに成功した。

研究チームは「PanNETスライドから高精度に転移リスクを推定できる。これは、PanNET組織における予後の形態学的パターンが存在することを示唆している」とした上で、研究成果はPanNET治療における臨床的意思決定を支援する指針となる可能性があることを強調している。

Twintの活用 – 新型コロナワクチンに対するインド国民の感情分析

インド政府はCOVID-19の危機を早期に終焉へと導くため、集団予防接種プログラムを展開している。一方で、予防接種自体は必須ではないため、プログラムの成功には国民感情が重要な鍵となる。南インドに所在する国立工科大学(NIT)の研究チームは、Twitterへの投稿データから新型コロナワクチンに対する態度と感情を分析する機械学習研究を行っている。

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviewsに掲載されたチームの研究論文によると、PythonライブラリであるTwintを利用し、「COVIDワクチン」という単語を含むツイートを網羅的に抽出し、AIアプローチによる解析を加えたという。結果、47%が中立的なトーン、17%が否定的なトーンであったことが明らかにされ、ワクチンに肯定的な立場を取る人は全体の35%強にとどまっていた。このことから研究チームは「インド政府はプログラムの実施前にまず、ワクチンに対する恐怖に対処することが欠かせない」点を強調している。

ツイート内容をスクレイピングして、傾向分析によって有用な医学的知見を導出する研究成果が近年多くみられる。一般的にはTwitter APIによって抽出作業を行うが、申請時にやや煩雑な作業を要するため、APIを介さずにTwitterプロファイルからツイートをスクレイピングできるTwintの価値は高い。また、Twintには地理的フィルタリングのオプションがあるため、容易に発信地域を限定した投稿データ収集を可能とする。Twintを活用し、当メディアの読者からも積極的な近傍研究への参画のあることを期待したい。

手術技量を自動評価する3段構えの機械学習アルゴリズム

手術技能の評価は、専門家の主観に大きく依存しており、評価を受ける機会やコストに課題があった。外科医の技術評価を自動化・客観化する試みとしてAIの応用が期待されている(過去記事)。スイスを代表する病院のひとつ、インセルスピタル(ベルン大学病院)では「3段構えの機械学習アルゴリズムで手術スキルを自動評価する研究」が行われている。

学術誌 Scientific Reportsに発表された同研究では、「腹腔鏡下の胆嚢摘出術におけるクリッピング操作」を技能評価に適した代表的手技として解析の対象とした。1段階目では手術動画から手術器具を特定するため、畳み込みニューラルネットワークによる学習を行った。2段階目では器具の動きを解析しパターンを抽出した。3段階目では器具の動きのパターンと専門家による評価との関連を、線形回帰によって調査した。同研究が捉えた手術技量の特徴として、熟練外科医は狭い範囲に集中して器具を動かしており、一方で未熟な外科医は器具が頻繁に方向転換し、広い範囲で遅く動き、震えを伴う傾向が確認された。結果として、同研究のアルゴリズムは手術技量の良し悪しを87%の精度で予測できたという。

研究グループは、今回の成果は手術支援システムの実現に向けた概念実証の第一歩と考えている。さらなる研究の発展により、術者の疲労を検知した際に警告を発して術中の合併症を予防できるような、エキスパートシステムへ発展していくことなどが期待されている。

ミシガンメディスン – 3MのAIソリューションを導入

ミシガン大学傘下の医療機関であるミシガンメディスンはこのほど、3M Health Information Systemsとの提携により、同社の強力なAIソリューションを全面導入することを明らかにした。これにより、3MのAIソリューションは関連する3つの病院と125の外来診療所に実装されることとなる。

3Mの10日付プレスリリースによると、今回導入されるものには音声認識システム、臨床文書の作成支援システム、バーチャルアシスタントなどが含まれるという。ミシガンメディスンのJeff Terrell氏は「ミシガンメディスンには、先端研究と高度治療の長い歴史がある。この使命をさらに推進するため、3Mテクノロジーにより、電子カルテ作業の合理化を通して文書作成の負担を軽減し、臨床医が患者ケアに集中できるようにしたい」と話す。

ミシガン大学、特に旗艦校となるアナーバー校はバブリックアイビーに数えられる名門で、米国で最も歴史ある公立大学である。医学領域では1955年のポリオワクチン開発など、長く医学および公衆衛生の向上に多大な貢献を重ねてきた。今回の取り組みは、高機能医療機関におけるAIスイート導入のモデルケースとして捉えられ、その動向は大きな注目を集めている。

PathoFusion – 豪州発の自律型病理診断AIフレームワーク

病理学におけるAI技術は加速する機運を見せ、日々新しい話題が提供されている(過去記事参照)。病理学AIの大規模な国際共同研究がオーストラリアからも広がっている。豪州核科学技術機構(ANSTO: Australian Nuclear Science and Technology Organisation)の支援のもと、シドニー大学主導により病理学AIアプリケーション「PathoFusion」が開発された。

ANSTOの11日付ニュースリリースでは、PathoFusionが可能とする自律型の病理診断機能について紹介されている。同技術の基礎的背景は学術誌 CANCERSに掲載された。PathoFusionはオープンソースAIフレームワークとして開発されており、BCNN: bifocal convolutional neural networkというアプローチによって、病理検体のスライド画像上の悪性所見を自律的に認識させる。その手法は、病理医が弱拡大・強拡大というような焦点の合わせ方で、組織の中にがんの形態的特徴を認識する方法に類似しているため「2焦点(bifocal)」と呼ばれる。HE染色及び免疫染色(CD276)で脳悪性腫瘍の膠芽腫を検出させマッピングする実験では、HE染色(AUC 0.985)・免疫染色(AUC 0.988)のいずれにおいても十分に高い精度を達成した。

研究グループのひとりでシドニー大学教授のManuel Graeber氏によると「今回の研究は、比較的少ない症例数でニューラルネットワークを効率的に学習させることが可能となりました。将来的なハードウェアの計算能力向上を想定すると、人間が行う顕微鏡での認識速度を数桁上回るはずです。開発したモデルによって顕微画像の分析が容易になれば、病理診断のワークフローを改善したり、診断サービスを受けにくい遠隔地の患者に恩恵が与えられるでしょう」と語っている。

スマートスピーカーを利用した心拍モニタリングシステム

米ワシントン大学の研究チームは、スマートスピーカーを利用することで、物理的な接触を持つことなく心拍をモニタリングすることのできる機械学習システムを構築した。研究成果はCommunications Biologyから9日、オープンアクセスの原著論文として公開されている。

チームの研究論文によると、スマートスピーカーから部屋に向けて「可聴域にない音波」を発することで、その反射音に基づいた心拍モニタリングを実現したという。スピーカーに心拍を把握させるため、あたらしいビームフォーミングアルゴリズムを構築しており、これが新技術の根幹をなす。興味深いことに、研究チームはアルゴリズムの構築をトレーニングセットから行うのではなく、オンザフライで学習する機械学習アルゴリズムを設計し、スマートスピーカーによる心拍識別を実現させている。当該システムはまた、規則的な心拍と不規則な心拍を適切に識別しており、不整脈の発現を捉えることも支援する。

著者らは「自宅で継続的に施行可能な低コスト検査であり、不整脈への早期の診断・介入を実現させる画期的技術となる可能性がある」点を強調する。今後、技術革新に伴って日常環境下における医学的スクリーニングは当たり前となる可能性が高いが、本システムはデバイスを身につけることさえ不要な非侵襲的かつ簡便な検査手法であり、特に大きな潜在的有用性を孕んでいると言えるだろう。

Ibexの新たな資金調達 – 病理学AIの雄へ

イスラエル・テルアビブに本拠を置くIbex Medical Analyticsは9日、シリーズBラウンドとして新たに3800万ドルの資金を調達したことを明らかにした。同社はこれにより、2016年の設立以来、5200万ドルの資金を調達したこととなる。

Ibex Medical Analyticsが明らかにしたところによると、今回の新たな資金確保により、研究開発の加速に併せて北米および欧州での臨床展開の拡大を狙うという。IbexのGalenソリューションは、病理学におけるデジタルトランスフォーメーションを実現してきた。なかでも、前立腺生検によって得られる組織標本を自動解析し、前立腺がんの見逃しを防ぐGalen Prostateはその高い識別精度により、早期から規制当局の承認と実臨床導入を進めてきた(過去記事)。

IbexでCEOを務めるJoseph Mossel氏は「診断クオリティが常に最優先事項であり、がん治療プログラムの基礎となる。私たちのAIは誤診を排除し、実臨床を向上させるゲームチェンジャーであることを示し続けてきた」とし、同社の取り組みと品質に大きな自信を示す。病理学領域はAIによる自動化との親和性が高い一方、多科多領域における診断を支えているために、いまだ手つかずのエリアを多分に残している。Medmain社をはじめとし、当編集部は当該領域における日本発スタートアップにも大きな関心を持って動向を注視するとともに、新たなプレイヤーの登場にも大きな期待を持っている。

従来型の医療データベースにAIを適用する限界 – 米イェール大学

医療データベースに対してAIを活用した分析を行うことは、医療の将来にとって重要な役割を果たすと考えられている。しかし、従来の標準的に登録された医療データベースにAIを適用する限界が、米イェール大学のグループによる最新の研究で示された。

イェール大学のリリースによると、学術誌 JAMA Cardiologyに発表された研究では、米国心臓病学会(ACC)の胸痛-心筋梗塞レジストリ(Chest Pain-MI Registry)が利用されたという。これは、米国1,000以上の病院に入院した急性心筋梗塞と心臓発作患者100万人近くが含まれるレジストリで、従来主力とされてきた医療データベースにあたる。そこに3つの機械学習手法を適用し入院後の死亡を予測したが、古典的な統計学的回帰モデルであるロジスティック回帰を用いた場合と比較して、機械学習モデルで得られる院内死亡率の識別力の向上はごくわずか(C統計量: ロジスティック回帰0.89 ・機械学習モデル0.90)という結果であった。

著者らは「医療の外で予測力に革命を起こした高度な機械学習手法も、大規模な全国レベルのデータベースでは死亡率予測を有意に改善できないことがある」とその限界について述べている。すなわち、従来型の限られた項目に対して手動で抽出されたデータベース形式では、高度な解析に必要な患者の特徴の多くを捉えきれていない可能性が高いということになる。AI/機械学習が可能性を発揮するかは「適切に構築されたデータセットかどうか」に強く依存するため、今後のデジタルデータ収集における方法を再考する必要があると、著者らは考察している。

米主要病院の90%がAIソリューションを採用

Sage Growth Partnersによる新しい調査結果では、2020年段階において9割もの調査対象医療機関(年間売上8億ドルを超える主要病院)が、「何らかのAIによる自動化戦略を採用している」ことを明らかにした。2019年の調査結果による53%からは急激な増加を認めており、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「AIと自動化への戦略的イニシアチブ」が重要性を高めたことも一因として考えられている。

Sage Growth Partnersがこのほど明らかにした調査結果では、医療AIテクノロジーの認識・採用・実装がこの1年間にどれほど急速に普及したかが示されている。特に興味深いことは、医療AIは単なる「興味本位」や「将来性への期待」といったフェーズを抜け、医療機関運営での実際的なコスト削減効果も主要な導入理由として取り上げられていることだ。調査対象医療機関における経営幹部の、実に76%が「無駄な支出を削減するため」にAIによる自動化を重視する点を明らかにしている。また、同時に多くの医療機関が医療AI導入に伴う投資利益率を確認できており、数字としての実態が伴う事実もある。

一方で、「臨床ワークフローの中で完全に機能しているAIソリューションは7%にとどまる」こと、「ユースケースが非常に限られている」こと、「実装と運用をサポートする人的リソースが不足する」ことなどが現在の問題点として挙げられている。医療AIが医療提供体制にとって不可欠のインフラストラクチャとなるのは、もはや未来のことではない。他方で、臨床的有効性が担保されることは前提として、既存のワークフローに速やかに統合され、ユーザーフレンドリーなAIシステムが求められているとともに、医療AIに習熟した専門スタッフの育成と確保もヘルスケアプロバイダー側の喫緊の課題となっている現状が浮き彫りにされた。

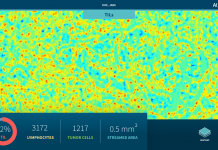

乳がんの病理診断を説明可能なAI

医師が医療AIの導き出した結果を信頼するために、AIの決定プロセスを何らかのわかりやすい情報としてユーザーに提示する、いわゆる「説明可能なAI(XAI: Explainable AI)」が求められている(過去記事参照)。シャリテー=ベルリン医科大学の研究グループは「説明可能なAIを用いた顕微鏡画像による組織切片分析システム」で乳がん診断における新しいアプローチ法を開発している。

学術誌 Nature Machine Intelligenceに掲載された同研究では、乳がん組織サンプルの顕微鏡画像から「腫瘍に浸潤するリンパ球(TIL: tumor infiltrating lymphocyte)」をAIが検出し、ヒートマップの形式でTIL(赤)と他の組織(青と緑)を視覚化し、どのピクセル情報がどの程度決定に影響を与えたかを示すことで、診断する医師に対してAIの決定プロセスを説明可能なものとする。乳がんでは腫瘍組織内のTILの数量が患者の予後に影響を与えることなどが先行研究から解明されてきた。TILの分子マーカーとしての性質を、顕微鏡による空間的なデータと結びつけることが同研究によって可能となる。

シャリテー=ベルリン医科大学のプレスリリースでは今回の研究を紹介している。そのインタビュー内で研究グループのひとりFrederick Klauschen教授は「これまでは画像的なデータと分子的なデータをどちらも持っていながら、それらの間における決定的な結びつきが不足しているという課題がありました。新たなAIシステムでは、顕微鏡内のどのピクセルが診断アルゴリズムに貢献したかをヒートマップで可視化できます。将来的には病理学的な腫瘍診断をより正確で、標準化された、良質なものにできるでしょう」と語っている。

関連記事:

XAIとは何か? – ブラックボックス化しない説明可能な医療AIを目指して

緑内障の画像診断根拠を臨床医に説明できるAI – ソウル大学病院

ラジオミクス – 副腎腫瘍の良性・悪性を画像から識別する機械学習研究

偶発的に発見された副腎腫瘍の管理における主要な課題は、やはり良性・悪性の適切な鑑別となる。浸潤または転移の明らかな兆候が無い場合、画像単独で腫瘍の質を区別することは容易ではない。イタリア・パドヴァ大学の研究チームはこのほど、ラジオミクスによる識別可能性を調べるパイロット研究の成果を公表した。

BJS Openから先週公開されたチームの研究論文によると、非造影および造影での腹部CT画像から画像的特徴(ヒストグラム、グレーレベルカラーマトリックスおよびランレングスマトリックス)を抽出した上で、教師なし機械学習アプローチによる良性・悪性の識別を試みた。結果、検証に用いた8症例の副腎皮質がんのうち、7症例を適切に識別することができた。

CTテクスチャ分析によるラジオミクスは、機械学習との抱き合わせによってその臨床的有効性を飛躍的に向上させる可能性がある。各癌腫の良性悪性鑑別は特にその適用価値が高く、あらゆる画像モダリティで検証研究の進むことが期待されるだろう。

病理学におけるAI/機械学習の展望

病理学におけるAIは黎明期にあり、米食品医薬品局(FDA)から承認されたAIデバイスは、血液・体液中の細胞の分類や、子宮頚部組織のスクリーニングなど一部に限られている。今後の可能性を感じる研究室レベルの発表には、肺がん・脳腫瘍・乳がん・前立腺がん・膀胱がんといった各がん種の分類と悪性度判定、さらには予後予測や再発予測といった内容がある。

バージニア大学医療センター(UVA Health)のニュースリリースでは、同施設の専門チームによって発表された「病理学でのAI/機械学習」に関する概説論文を紹介している。米国病理学会のジャーナル Archives of Pathology & Laboratory Medicineに掲載された同論文では、出版済みの病理学AI研究を網羅的にレビューし、将来的な可能性・潜在的な障害を考察し、AIを病理学分野で最大限に活用するための提言を行っている。

同論文の著者らは、人間の医師の判断力や知識をAIが代替するのではなく、補完して強化する「拡張知能(augmented intelligence)」という表現で同分野の目標を設定し、同様の見解を示した米国医師会の声明に賛同している。UVA Healthの臨床検査情報学のディレクターであるJames H. Harrison Jr.氏は「病理医は近い将来、AIシステムの選択・検証・展開・使用・監視を行っていく必要があり、それらシステムの長所と短所、および効果的な管理の技術を学ぶ必要があります。いつAIに頼るべきか、いつAIを疑うべきか、AIをうまく機能させ続けるにはどうすればよいか実践的な理解が必要になるでしょう」と語る。

関連記事:

EU – 欧州最大の病理画像データベース構築へ

理化学研究所 – 前立腺がん病理画像から再発を高精度に予測するAI

新研究 – 病理医はAI参入を歓迎する

Nucleai – イスラエル最大の病院とのデータコラボレーションへ

イスラエルのAIスタートアップ・Nucleaiはデータコラボレーションのための、新しいパートナーシップを公表した。同国最大の病院であるShebaとの協調により、同社は病理画像・臨床データ・ゲノミクス・ラジオミクスなど数百万の患者記録にアクセスできるようになる。

NucleaiとShebaは既に、「肺がん患者に対する免疫療法における組織学的バイオマーカーの探索」について共同プロジェクトを持っている。The Jerusalem Postが8日報じたところによると、今回のパートナーシップはこれを拡張したもので、同プロジェクトを支援するためのAIソリューション研究を推進する予定という。

Shebaは1,430床からなり、1,200名を超える医師を擁する巨大病院であるとともに、Newsweekが選ぶ「世界ベスト病院 2021」でもトップ10に数えられている(なお1-3位はいずれも米国で、順にメイヨークリニック・クリーブランドクリニック・マサチューセッツ総合病院。日本最高順位は東大病院の16位)。NucleaiのCEOであるAvi Veidman氏は「Shebaのデータリポジトリを活用し、マーケットで最も堅牢なデジタル病理プラットフォームの構築を続ける」としている。

欧州放射線学会 ECR 2021 – PhilipsとLunitがX線診断AIでの提携を公表

欧州放射線学会(ECR 2021: European Congress of Radiology)が2021年3月3日~7日に開催された。同イベントでは、Philips社のデジタルX線撮影システムに、韓国の医療AIスタートアップLunit社のAIソフトウェア「Lunit INSIGHT CXR」を組み込む、新たな提携が発表されている。

Philips社のプレスリリースでは、ECR 2021で発表された2社の提携についてが報じられている。「Lunit INSIGHT CXR」は胸部X線で重要とされる10種の異常所見が検出可能であり、結核のスクリーニング・COVID-19肺炎・肺がんの検出などに効果的であることが各種臨床試験で示されてきた。その診断AIをPhilipsのX線撮影システム「Eleva」のワークフローに統合することで、グローバル企業Phlips社が製品を展開する世界的規模での利用が可能となる。

Lunit INSIGHT CXRは欧州の医療機器認証CEマークを既に取得している他、2021年内には米FDA承認取得も予定しているという。Lunitは2013年の創業以来、世界的な大手ベンダーとの積極的な提携を行ってきた。GE HealthcareのAIシステム「Thoracic Care Suite」にLunitのアルゴリズムが用いられていることを以前に紹介した(過去記事参照)。Lunitの矢継ぎ早の国際展開には、より一層の注目が続いていくだろう。

関連記事:

Lunit – 肺がん検出におけるAIの有効性検証試験結果を公表

GE Healthcare – 胸部レントゲン写真から異常を検出するAIシステム

NIH – アルツハイマー病における精密医療への取り組み

米国立衛生研究所(NIH)は、アルツハイマー病への精密医療アプローチを実現するため、Accelerating Medicines Partnership Alzheimer's Disease(AMPAD)の次期バージョン・AMPAD 2.0を公表した。

NIHが先週明らかにしたところによると、AMPAD 2.0は最先端の単一細胞プロファイリングや計算モデリングなどの新しいテクノロジーをサポートしており、アルツハイマー病における治療法開発への精密医療アプローチを促進するという。産学官を問わず各方面からの協力によって、オープンサイエンスの実践を通した新規薬剤の標的、バイオマーカー、および疾患サブタイプの同定を進める。

NIHのディレクターであるFrancis S. Collins氏は「アルツハイマー病の背景にある複雑な生物学的メカニズムを解明することが、治療法の開発にとって重要だ」と述べ、AMPAD 2.0が前バージョンで開発した「分子マップ」の精度を高めることに主眼を置いている点を強調する。治療ターゲットとバイオマーカーが特定されれば、疾患サブタイプに対する特異的な治療介入が実現されるため、プログラムに対する期待は非常に大きい。

Simbo.ai – 自然言語理解による臨床文書作成支援システム

インド・バンガロールに本拠を置くSimbo.aiはこのほど、医師・患者間の会話を理解することで、電子診療録の作成を支援するSimboAlphaをリリースした。SimboAlphaはクラウドベースのAPIとして提供され、既存の電子カルテシステムなどへの容易なプラグインを実現する。

Simbo.aiによると、1000万件を超える音声記録から臨床NLU(自然言語理解)をトレーニングしたという。SimboAlphaは理想環境以外、つまりノイズの多い実臨床環境を十分に考慮して構築されており、周辺環境音の多い状況下においても単語誤り率(WER)2.58%という高精度を謳う。また、完全なハンズフリーでの動作を実現しており、医師はキーボードやマウスなどの入力装置に触れることなく診療録を作成できるとする。

Express Healthcareの取材に対し、Simbo.aiのCEO・Baljit Singh氏は「インドにおいてこれまで医療者向けに発売された電子診療録システムの中で、最も革新的なテクノロジーだ」と自信を示す。高度な音声認識機能を備えた臨床文書作成支援システムは、医師がより患者と向き合うことを可能とする。また、医師の診療時間の大部分を占める文書作成から解き放つことでも、医療の効率性改善・質的向上が期待される。

アルツハイマー病に既存薬再利用を促進するAI研究

認知症のひとつ「アルツハイマー病(AD: Alzheimer’s Disease)」は高齢社会の健康と福祉に多大な負担となっている。そして、念願と言えるADの治療薬開発の多くが有効性欠如か過剰毒性によって苦戦を強いられ、時間とリソースが消費されている。一方、短期間・低コストの利点で注目されているのが、既存承認薬の対象疾患を変えた再利用「ドラッグリパーパシング(ドラッグリポジショニング)」である(過去記事参照)。

米マサチューセッツ総合病院(MGH)のリリースでは、同病院とハーバード大学医学部の研究グループが取り組む「AI/機械学習手法によるADを対象としたドラッグリパーパシング(DRIAD: Drug Repurposing In Alzheimer's Disease)」が紹介されている。同研究は学術誌 Nature Communicationsに発表されており、今後ADに対抗できる可能性のある既存承認薬の抽出を支援する機械学習フレームワークを提唱している。開発中のフレームワーク「DRIAD」は、ある薬剤が投与されたときに人間の脳神経細胞に何が起きるか測定し、薬物による変化が疾患重症度を示す分子マーカーと相関しているかを判断する。結果、脳神経細胞に有害な薬剤と、保護作用を持つ薬剤を特定できたとする。

今回の研究で検証された80種の化合物には、先行研究でAD発生率を低下させる可能性が示唆されてきたJAK阻害薬が多く含まれた。JAK阻害薬は、がんや関節リウマチに用いられている近年隆盛著しい分子標的薬で、AD発症に関与するタンパク質の作用を阻害して抗炎症作用などをもたらすと考えられている。JAK阻害薬のひとつ「バリシチニブ(日本での商品名:オルミエント)」はMGHを中心とした複数の施設において、認知症およびADを対象とした臨床試験がまもなく開始される。論文の著者のひとりでMGHアルツハイマー治療科学センターのMark Albers氏は「研究内で指名された薬物に独立した検証を行うことで、ADのメカニズム解明と新たな治療法につながる可能性がある」と語った。

関連記事:

精神・神経疾患の既存薬再開発「ドラッグリポジショニング」を行うAI手法研究

オハイオ州立大学 - 既存薬に新しい利用用途を見出す深層学習フレームワーク

国立ロボタリウム – ロボット工学とAIの融和する新しい研究施設

スコットランド・エジンバラに本拠を置くヘリオットワット大学は、ロボット工学とAIに関する新しい研究施設の建造を開始した。エジンバラと南東スコットランドの都市地域協定の一環となるプロジェクトで、英国政府から2100万ポンド、スコットランド政府から140万ポンドの支援を受けてオープンを目指す。

ヘリオットワット大学が4日明らかにしたところによると、National Robotarium(国立ロボタリウム)と名付けられたこの研究拠点は、2022年春の稼働開始を目指すという。センターで取り扱う主要分野にはヘルスケアや環境、エネルギー、製造、農業、生活支援などが含まれ、多領域の研究者による横断的コラボレーションが推進される。また、プロジェクトの大きな特徴の一つとして「起業家精神を醸成すること」があり、技術シーズのプロダクト化も積極的に手掛けることとなる。

さらに、インテリジェント・ファサードによって、太陽熱を取り込むことで冬の暖房効率を高めたり、太陽光発電システムや持続可能な都市排水システムを備えるなど、建物自体がエコロジカルデザインともなる。国立ロボタリウムで取り扱う研究プロジェクトは既にその一部が公開されており、英国で最も先駆的な研究拠点として大きな注目を集めている。

急性腸間膜虚血症による院内死亡の予測モデル

急性腸間膜虚血症は種々の要因によって腸管血流が途絶するもので、炎症の惹起を経て梗塞に至る。適切な診断と早期治療が望まれるが、腸梗塞発生後の死亡率は7-9割にも上るため、検査による精査よりも治療遅延を回避するための臨床診断が重視されている。このような急性腸間膜虚血症による院内死亡を予測するモデルが、中国・四川大学の研究チームから公開された。

International Journal of General Medicineからこのほど公開されたチームの研究論文によると、急性腸間膜虚血症のために集中治療を受けた338名の患者データからこの予測モデルを導いたという。単変量解析によって同疾患の独立した予測因子を抽出し(拡張期血圧・乳酸値・クレアチニン値・年齢・血液pHなど)、古典的な解析方法であるノモグラム、および機械学習モデルによる院内死亡予測を試みた。両者はAUC 0.77、0.83を示し、いずれもが優れた識別とキャリブレーションを達成したと結論付けている。

研究チームは「ノモグラムは簡潔で、比較的正確な予測を可能とする。ノモグラム-機械学習(Nomo-ML)モデルがケアを改善し、急性腸間膜虚血症をめぐる医師の臨床的意思決定を支援する可能性がある」としている。

COVID-19ワクチンの安全性と忍容性をAIプラットフォームで評価

急速で広範囲なCOVID-19ワクチン接種キャンペーンが展開される中、米FDA認可の2種のワクチン(ファイザー/BioNTech製またはモデルナ製)の実世界における安全性を継続的に評価することが重要視されている。「AIプラットフォームにより電子カルテから情報を抽出・解析することで、従来では難しかったリアルタイムのワクチン安全性評価を行う研究」がマサチューセッツ工科大学やハーバードメディカルスクール出身者らで構成された研究者集団「nference」で行われている。

同研究の最新の成果はmedRxivにプレプリント論文として公開されている。米FDA認可の2種のCOVID-19ワクチンを接種した約31,000人および同数の対照群が用意され、「接種後21日以内の受診状況」および「各種有害事象の発生率」について、電子カルテ記録から情報抽出され解析が加えられた。情報処理にはGoogleの自然言語処理モデルBERTをベースとしたAIプラットフォームが用いられている。結果として、ワクチン接種後21日以内の受診割合は、非接種者と同等で有意差を認めなかった。また、7日以内の有害事象報告として高頻度のものから列挙すると、関節痛(初回0.59%・第2回0.39%)、下痢(初回0.58%・第2回0.39%)、紅斑(初回0.51%・第2回0.31%)、筋肉痛(初回0.40%・第2回0.34%)、発熱(初回0.27%・第2回0.31%)であった。

電子カルテに記録された内容という制約があるものの、それらワクチンの臨床試験段階で報告されていた有害事象の発生報告割合と比較すると、実世界での接種後報告割合は著しく低い結果となっている。よって「臨床上注意を必要とするワクチン関連の有害事象は想定より低く、安全性と忍容性が十分なものと再確認できた」と研究者らは主張している。AIプラットフォームによる迅速かつタイムリーなワクチンの安全性追跡調査は様々な形で今後も継続され、人々のワクチンに対する信頼を積み重ねていく助けとなるだろう。

関連記事:米Jvion社 - COVID-19ワクチン接種優先順位づけをAIが支援