医療とAIのニュース 2021

年間アーカイブ 2021

病理AIの飛躍へ – PathAIが大規模検査会社を買収

米ボストンを拠点とする病理AIスタートアップであるPathAIは、病理学領域を中心とする臨床検査サービスの提供において米国内最大級であるPoplar Healthcareの買収を明らかにした。これにより、PathAIはPoplarが有する大規模患者ネットワークへのアクセスを実現する。

PathAIが26日明らかにしたところによると、Poplarの施設および350名に及ぶ従業員はメンフィスに留まりつつ、PathAIの臨床診断部門を構成することとなる。PathAIの従業員数は総勢550名となり、病理学領域におけるAI診断支援技術の開発と社会実装を加速させる。2016年に設立されたPathAIは、スタンフォード大学で生物医学情報学の博士号を取得した病理医Andy Beckと、MITで機械学習の博士号を取得したAditya Khoslaの共同創業によるもの。

PathAIはまず、Poplarの診断ワークフローをデジタル化し、画像分析AIを活用した新しい臨床アプリケーションの開発に取り組む。Beck氏は「私たちの使命は病理AIによって患者の転帰を改善することだ。Poplarへの投資は、病理学者への当社製品の提供による強力なケアサポートにつながり、この使命をさらに前進させることができる」と述べる。

関連記事:

病理AIで非小細胞肺がんのネオアジュバント療法を評価

AI病理診断の雄「Ibex」 – 乳がん診断で欧州CEマーク取得

病理学におけるAI/機械学習の展望

2型糖尿病の発症リスクを予測するAI研究

糖尿病の罹患率と有病率は世界的に上昇し続け、後者は2010年から2030年までに発展途上国で69%、先進国で20%増加すると推算されている。カナダ・トロント大学の研究者らは、オンタリオ州の住人210万人の2006年から2016年までのデータから、「5年以内の2型糖尿病発症リスクを予測する機械学習モデル」を構築する研究に取り組んでいる。

トロント大学のニュースリリースによると、同大で開発された機械学習モデルは5年以内の2型糖尿病発症を約80%の精度で予測(AUC 0.8026)することができた。研究成果はJAMA Network Open誌に掲載されている。このモデルで高リスクと予測された上位5%の患者は、オンタリオ州で糖尿病に費やされる年間医療費の26%を占めていた。

2型糖尿病の大半は予防可能であるため、発症リスクが高い者を特定し早期介入を行うメリットは非常に大きい。研究の責任者でトロント大学の公衆衛生大学院准教授であるLaura Rosella氏は「この研究は2型糖尿病の蔓延を食い止める為、健康の社会的決定要因を精査することがいかに重要かを示している」とも語っている。

関連記事:

香港における糖尿病患者の全死因死亡予測モデル開発

withコロナ時代の糖尿病はAIでGI値管理 – LLENA(AI)

カリフォルニア大学サンフランシスコ校 – スマートフォンカメラによる糖尿病スクリーニング

宇宙進出するイスラエル医療AIスタートアップ「Healthy.io」

イーロン=マスク氏創立のスペースXが宇宙飛行サービス事業の新時代を切り拓き、宇宙のミッションはより一般的、より長期的となることが予想される。数ヶ月から数年にわたり宇宙に滞在する飛行士の健康を監視するため、尿検査は普遍的な価値をもつ。イスラエルのAIスタートアップHealthy.io社は、2022年予定の民間人宇宙飛行士4名によるISS(国際宇宙ステーション)滞在ミッション「Ax-1」へ、同社の家庭用腎機能検査アプリキット「Minuteful Kidney」の特別版を提供する。

Healthy.ioのニュースリリースでは、同社の「Minuteful Kidney」がAx-1の宇宙飛行士のひとりでイスラエル人のEytan Stibbe氏のISS滞在に携行される計画を報じている。従来、宇宙空間で採取された尿検体は凍結して地上で検査するのが一般的であったが、Healthy.ioの技術によって宇宙空間でリアルタイムの腎機能測定がより現実的となる。同社のデバイスキットでは、尿を浸した試験紙をスマートフォンカメラで撮影し、AIによる色調分析によって、腎機能検査項目のひとつ「尿アルブミン/クレアチニン比(ACR)」を得ることができる。

無重力や放射線など、宇宙環境が腎臓に与える影響は今後さらなる解明を必要としている。Healthy.ioが提供する強力なテクノロジーとシンプルな使用法が、尿検査ひとつでさえも制約のある宇宙環境で価値を発揮できるか、ミッションでの成果が期待される。同社は2020年に世界の有望AIスタートアップTop100に選出されており(過去記事)、宇宙進出の話題をきっかけとしてますます注目を集めていくだろう。

関連記事:

2020年 世界の有望AIスタートアップ Top 100

Digital Health Now 2019 – イスラエル最大級のデジタルヘルス会議

空からNHSを支援する英国宇宙局

「da Vinci Research Kit」が工学研究にもたらした恩恵と今後への期待

今日、ロボット支援手術は実臨床の現場に浸透を始めており、いくつかの疾患においては既にロボット支援手術がゴールドスタンダードになりつつある。ロボット支援手術の分野では、様々な疾患や臨床現場のニーズに応えるべく、今後10年間での大幅な成長が期待されている。一方、この成長を実現するためには「優れた技術者や科学者の育成」が欠かせない。da Vinci Research Kit (dVRK) は、使われなくなったda Vinciシステム (Intuitive Surgical Inc, CA, USA) を、手術ロボット研究における研究プラットフォームとして再利用する産学共同の取り組みだ。これは現在、手術ロボットの新規研究グループの参入障壁を解消するため、重要なものとなっている。これから紹介するのは、University College London、Johns Hopkins、Worcester Polytechnic Institute等を含むグループからの報告である。過去約10年間にdVRKによって促進された出版物についてレビューを行い、この取組みを更に発展させるために「ロボット工学コミュニティが必要としている主な課題やニーズ」について整理したものだ。

da Vinci Research Kitに関しての詳細情報

https://www.intuitive-foundation.org/dvrk/

本報告では、dVRKコミュニティ発足年である2012年から2020年の出版物を独自の基準で絞り込み、最終的に296報を対象とした。分析にあたり、出版物の内容を以下の6つに分類し、それぞれの項目について具体的な内容を紹介している。

A) オートメーション(81報)

B) トレーニング、スキル評価、ジェスチャー認識(46報)

C) ハードウェア実装・統合(111報)

D)...

短期間での「がん死」を予測するAIツール

米Jvionなどの研究チームは、30日間という「短期での死亡リスクが高いがん患者」を特定するAIツールを開発した。一般的な臨床情報のみでなく、社会経済的因子や地理的要因をモデル内に組み込んだことが特徴で、緩和ケア導入のタイミングを検討する上での重要な示唆を与える可能性がある。

Future Medicineから公開された同報告によると、本研究は、血液学・腫瘍学領域における3,671名の匿名化患者データベースを利用したもの。年齢や性別などの基本的な属性データ、がん種や病期を含む臨床データ、ライフスタイルや生活環境を含む社会経済的因子などを元として、がん患者の30日間死亡率を予測する高精度な機械学習アルゴリズムを得たという。研究者らは、同アルゴリズムを活用することで「臨床的要因に可逆的なものを含む場合は転帰を改善する可能性がある」とする一方、真のターミナル期に近づく人々に対して、不必要で有害なケアを防ぎ得ること、適切なタイミングでの緩和ケア導入を実現し得ることを強調している。

ターミナル期における治療の厚みは、患者および家族にとっての価値観が優先されるべきで、これが見過ごされる場合、治療方針への大きな後悔と著しいQOL低下を来たす可能性がある。盲目的な治療選択を避け、状況の客観的理解を深めるための意思決定支援ツールとしての発展が期待されている。

関連記事:

「薬物過剰摂取による死亡」の予測モデル

香港における糖尿病患者の全死因死亡予測モデル開発

急性腸間膜虚血症による院内死亡の予測モデル

心エコー解析AIがその後1年間の死亡率を予測

肝移植後の短期死亡率予測モデル

COVID-19リスク因子と死亡予測AIモデル

中国・武漢市に所在する華中科技大学などの研究チームは、COVID-19死亡率に影響を与える予測因子の評価と、機械学習を用いた死亡リスクの予測モデルを構築した。研究成果はAnnals of Medicineからオンライン公開されている。

チームの研究論文によると、2施設に入院した1,270名のCOVID-19患者データ(うち1施設の286名は外部検証セット)を用いたという。LASSOによる変数選択では、疾患重症度・年齢・高感度CRP・LDH・フェリチン・IL-10の6項目が「COVID-19死亡率に影響を与える重要な予測因子」として抽出された。これらに基づき、XGBoostによる死亡リスクの予測モデルを構築したところ、90%を超える精度と85%を超える感度を得、外部検証セットにおいてもF1スコアとして0.90を超えることを確認している。

著者らは「COVID-19死亡への重要なリスク因子を明らかにした。これらは高リスクのCOVID-19症例を同定するのに役立つ可能性がある」とし、研究成果の重要性を強調する。COVID-19を巡っては多様な予測モデルが提唱されているが、本研究では特に炎症マーカーが主要な予測因子になり得ることを指摘しており、近傍研究への示唆は大きい。

関連記事:

YouTubeがCOVID-19に関する誤情報を拡散させる可能性

救急科AI – COVID-19の増悪を予測するマルチモーダルAIシステム

新型コロナとAI:医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジーまとめ

Theatorとメイヨー – 外科医のパフォーマンス向上AIシステムで提携

外科医のパフォーマンス向上を狙ったインテリジェンスプラットフォームを提供するTheatorは、米メイヨークリニックとの新しいコラボレーションを発表した。これによりTheatorは、婦人科および泌尿器科領域への同プラットフォームの機能拡張を実現する。

Theatorが20日明らかにしたところによると、この戦略的コラボレーションは、Theatorの1550万ドルに及ぶシリーズA調達ラウンドにメイヨークリニックが投資した後に続くもの。Theatorは外科医のスキルと洞察を共有し、ベストプラクティスを次世代の医師に継承するとともに「外科治療のばらつき低減」を達成することを目指している。同社のプラットフォームでは、手術ビデオのキャプチャと分析により、非構造化動画データから手術の手順、イベント、マイルストーン等に従って実用性の高い評価・アドバイスを生成する。また術前レビューと術後のレポートプロセスを大幅に効率化することができる。

TheatorのCEOであるTamir Wolf氏は「文字通り世界レベルの婦人科および泌尿器科を有するメイヨークリニックと協力できることを嬉しく思う。外科領域のベストプラクティスに関する視覚的および文脈的理解が深まることで、我々のプラットフォームはさらに改良されていくだろう」と述べる。

関連記事:

Theator – 外科領域のインテリジェントプラットフォームをイスラエルに展開

2021年最新「世界の有望AIスタートアップ Top 100」

外科手術後の重篤な合併症を予測するウェブベースのAIツール

手術ロボットとデータ分析AIが外科医を追い詰める?

Sweetch – AIによるデジタルコーチングプラットフォーム

AIによる慢性疾患管理を目指した独自プラットフォームを提供するSweetchはこのほど、同社のシリーズAラウンドとして2000万ドル(約21.9億円)の資金調達を完了したことを明らかにした。これにより、Sweetchはこれまでの総額として2750万ドルを調達したこととなる。

イスラエル発の医療AIスタートアップであるSweetchのプラットフォームは、アプリによる体重・食事・習慣・活動のトラッキングを通じたデータ収集と、これに基づくパーソナライズされたアクションプランを提案するもの。ユーザーはアプリの提案(〇〇分の散歩など)に従うことで、慢性疾患の病状および転帰改善に日常的に取り組むことができる。

同社による19日付けプレスリリースによると「米国医療費の90%が、人口の50%が罹患する慢性疾患に起因している」とし、「Sweetchのデジタル治療プラットフォームによって、持続可能な行動変容が期待でき、またそれに伴うヘルスケア全体の経済性を改善する」点を強調している。慢性疾患管理はデジタルヘルス領域のホットトピックと言え、近年では糖尿病管理を展開するLivongoをTeladoc Healthが185億ドルで買収したことは大きな話題を呼んだ。

関連記事:

One Drop – 慢性疾患患者向けのAI健康管理プラットフォーム

One Drop – 8時間血糖値予測AIエンジンでCEマーク取得

投薬自己管理のエラーを防ぐリモートセンシング技術

デジタルツールによるメンタルヘルスの改善

Mona – ICUケアのDXを目指すAIデバイス

新型コロナウイルスの感染拡大は各国に医療提供体制の見直しを促し、医療崩壊を未然に防ぐための在り方が多面的に模索され続けている。特にベッドサイドテクノロジーの向上は、患者モニタリングの質的向上に加え、医療者の負担軽減にも直接的に資する可能性があり期待が大きい。

Clinomicが提供する「Mona」は、集中治療室(ICU)での使用に向けて設計された独自のAIシステムで、患者データの自動収集とデータの要約、AIによる臨床的意思決定支援を行うもの。Clinomicのコアメンバーは集中治療の専門医からなり、ICUにおける臨床的課題感を肌身をもって感じてきた。つまり、ICUにおいて患者の生存確率を高めるためには「種々のデータを継続監視」することが欠かせない。状態の悪化に伴って管理すべきデータポイントは指数関数的に増加するため、ICUの医師はモニター前に座ってデータ確認と解釈、それに基づく治療方針への意思決定を行わなければならず、必ずしも多くの時間を患者および家族とのみ向き合うものではないということだ。CEOのArne Peine氏は、AIとバーチャルアシスタントが事態解決のキーになると考え、Clinomicにおけるテクノロジー開発を推進してきた。

Monaはインターネット接続を要さないシステムで、データは全て院内に留まり、ウェブを介したセキュリティリスクの一切を排除する。また、デバイスには高解像度魚眼カメラを搭載し、180度の鮮明な視界によって医療者・介護者の双方をモニタリングできるなど、COVID-19を始めとした感染リスクのコントロールにも配慮する。MonaソリューションがICU医師の負担を軽減し、能力を強化する革新的ツールとなるか、ICUのデジタルトランスフォーメーションに期待が集まっている。

関連記事:

ICU患者の循環動態不安定予測AIにFDA承認 – CLEW Medical社「CLEWICU」

ICU患者の糸球体濾過量を推定するための機械学習アプローチ

新型コロナとAI:医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジーまとめ

医療費請求の効率化 – 元Amazon&Microsoftのチームによる新規AIスタートアップ

AmazonやMicrosoft出身の起業家3名が集い、米アレン人工知能研究所(AI2)の支援を受けて「医療費請求の効率化」を狙った新規スタートアップ・MajorBoostを立ち上げた。ヘルスケアプロバイダーは時代遅れの事務プロセスと保険システムの非効率性のために、年間350億ドルを失っていると推計されており、医療費請求の効率化は医療システムにおける喫緊の課題の一つと言える。

今月15日に発足したMajorBoostは、CEOであるLekshmi Venu氏が中心となった新しい医療AIスタートアップだ。Venu氏はAmazon出身で、データサイエンスやAIチームのリード経験を持つとともに、他スタートアップの共同設立にも関わった経歴を持つ。今回、元Microsoftのエンジニア2名もMajorBoostの立ち上げに参画しており、AI2の支援を受けて「医療費請求向けAIベースコミュニケーションおよび意思決定支援ソフトウェア」の開発を進める。

同社プレスリリースによると、現状、健康保険関係のナビゲートに医療機関は多大な労力を強いられており、まずはAIによる電話対応自動化などを介して「医療者を元来の医療に戻す」ための技術確立を目指すという。なお、AI2は人工知能領域での価値ある研究開発を目指し、2014年に設立された。現在200名以上のトップ研究者・エンジニアを雇用する同研究所からは、その商業化部門であるAI2 Incubatorを介して10社以上のスタートアップをスピンアウトしている。

関連記事:

Shift Technology – シリーズDラウンドで2.2億ドルを調達

Amazon HealthLake – 患者情報の標準化と医療ビッグデータ分析の大本命へ

Medidata – 合成対照群生成で臨床研究を変革

インテル IoT プラネット – Healthcare Day

「インテル IoT プラネット - AI Park 2021 -」は、昨年公開されたオンラインテーマパークである「インテル AI パーク」を進化させ(過去記事 )、エッジからクラウドまで多種多様な企業・団体による最新のIoTやAIソリューションを集結させた、インテルによる新しいバーチャル・イベント・スペースだ。このなかで来たる7月28日(水)、期間限定イベントの第3弾にあたる「Healthcare Day」が開催される。

「ポストCOVID-19を見据えた医療機関のDX」をテーマに据え、インテルコーポレーションのヘルスケア・ライフサイエンス部門担当者による基調講演や、パートナー企業によるセッションの他、特別講演として医療分野の月刊誌・オンラインメディア等を運営する株式会社インナービジョンで編集長を務める三橋信宏氏が登壇し、日本の医療・ヘルスケア業界のこれからの姿を紐解く。

参加費は無料のオンライン開催で、事前にインテル IoT プラネットへ登録することでイベントへの参加が可能となる。

インテル IoT プラネットへ (事前登録制)

アジェンダ(2021年7月28日 13:00 〜 14:35)

感じることのできる「義手」

米フロリダ州ボカラトンに本拠を置くフロリダアトランティック大学の研究チームは、液体金属を使用した「伸縮性のある触覚センサー」を指先に組み込むことで、感じることのできる義手を開発している。

同大学がこのほど明らかにしたところによると、触覚センサーによる種々の入力情報から、表面のテクスチャを異なる速度で検出するため、4つの機械学習アルゴリズムをトレーニングしたという。結果、液体金属センサーからの触覚情報により、10の複雑なマルチテクスチャをあらゆる速度で同時に識別できることを示した。これは有効な触覚フィードバックの再構成に寄与する可能性が高く、研究発展への期待は著しく大きい。

研究を率いるErik Engeberg准教授は「義手用の触覚センサーについては種々の先行研究があり、重点的に進められているが、軽量かつ低コストで堅牢なマルチモーダル触覚センサーの進歩が依然として重要だ」と述べる。これまで、純粋な局所情報のみで多様な表面性状を正確に識別する技術を確立した例はないとしており、より高いレベルでの知覚フィードバックにおける基盤を提供した形となる。

関連記事:

人工知能で人間の嗅覚をモデル化

ユニーク研究 – PCのマウス操作がストレスマーカーとなる可能性

AIとコンピュータビジョンによる自律歩行型外骨格

熟練医が持つ「違和感」のモデル化 – 正常/異常のみのMRIスクリーニングシステム

EHRコホートを用いた肺がん予後予測

電子健康記録(EHR)は、紙カルテを電子記録に置き換えたのみの一般的な電子カルテ(EMR)とは異なり、個人医療情報を医療機関横断的に収集・共有されるもので、2000年頃から欧米各国において実現されてきた。米ハーバード大学などの研究チームは、このEHRデータから肺がんコホートを設定し、高精度な予後予測モデルの生成が可能であることを示した。

JAMA Network Openに掲載されたチームの研究論文によると、1998年から2018年にかけてハーバード大学の関連病院を受診し、少なくとも1つの肺がん診断コードを持つ7.6万人以上のEHRデータに基づく成果をまとめた。機械学習アルゴリズムと自然言語処理ツールを利用し、構造化データおよび非構造化データから臨床情報を抽出した。これらから肺がん分類モデルと予後予測モデルを構築したところ、前者で94.4%の陽性的中率、後者については1~3年後予測でAUCはそれぞれ0.814を上回り、各モデルは優れたパフォーマンスを示していた。

研究成果は「EHRに基づく肺がんコホートは、大規模な縦断的臨床データから知見を抽出するための費用対効果に優れたアプローチとなる可能性が高い」ことを示しており、機械学習アルゴリズムの構築を前提とした疾患特異的なEHRデータ活用は、今後急速に拡大することが見込まれる。

関連記事:

精神疾患へのAI活用 – 機械学習アプローチによる長期予後の予測

脳卒中後の運動機能を予測する機械学習アルゴリズム

EARN – 転移性乳がんのドライバー遺伝子を予測する機械学習アルゴリズム

世界スマート病院ランキング2021

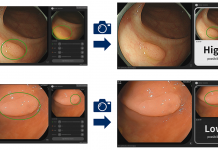

NEC – 大腸内視鏡画像から腫瘍性病変を識別するAIシステム

NECはこのほど、従来から開発を進めていた大腸内視鏡画像解析技術を発展させ、「病変の腫瘍性」を判定する機能をAIソフトウェアに実装したことを明らかにした。本機能はCEマーク認証を取得しており、本年から欧州における販売を開始する。

NECが14日明らかにしたところによると、新機能「Cx20」を搭載するのはAI診断支援ソフトウェアである「WISE VISION™ Endoscopy」で、既存の内視鏡機器に接続することで撮影画像からリアルタイムで「病変の腫瘍性」を判定する。大腸がんはその多くが前がん病変である大腸腫瘍性ポリープから発生するため、内視鏡検査において前がん病変を検出・摘除することで、大腸がんへの進行予防を介した予後改善を見込むことができる。

当該技術は国立がん研究センターとのパートナーシップによるもの。「今後も同センターとの共同研究を進め、腫瘍性病変の判定精度向上を狙う」としている。

関連記事:

オハイオ州立大学 – 大腸内視鏡AIシステムを実臨床導入

Medtronic – 大腸ポリープ検出AI「GI Genius」の臨床試験

医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】

迷路をナビゲートする昆虫サイズロボット

米カリフォルニア大学バークレー校(UCB)の研究チームは、高度の敏捷性を有する昆虫サイズのロボットを開発した。これは複雑な地形を横断して捜索・救助を補助することや、ガス漏れ探査などの危険な調査活動を代替できる可能性があるとしている。

UCBがこのほど明らかにしたところによると、静電接着と呼ばれる技術を利用し、ロボットの敏捷性と旋回性を高度に確保しているという。これによって、ほとんどの昆虫を上回る求心加速度での旋回を実現する。また、ロボットは「電圧を加えることで曲がる」という薄い層状材料で構成されており、シンプルなデザインであるために頑丈で、120ポンド(約54kg)の人間に踏まれても破壊されないとする。

UCBで機械工学分野の教授を努めるLiwei Lin氏は「大型ロボットに巨大なバッテリーと制御システムを搭載することは何も問題ない。ただしこれを小さなスケールに縮小するのは非常に困難で、一般的にはサイズに比べて重量が大きく緩慢な動きのものが得られやすい。我々のロボットは非常に速く強力かつ小型で、電力をほとんど必要としない」と大きな自信を示している。多数の傷病者が発生する災害現場はもとより、日常臨床を含めた医療用途への活用にも期待が大きい。なお、実際の動作映像はこちらを参照のこと。

関連記事:

コーネル大学 – ゾウリムシサイズの極小ロボットを「歩かせる」ことに成功

医療現場を邪魔しないロボット用AIナビゲーション

国立ロボタリウム – ロボット工学とAIの融和する新しい研究施設

AIとコンピュータビジョンによる自律歩行型外骨格

Nature論文 – 脳内手書きを高速にテキスト変換するBCI技術

Aidoc – シリーズCラウンドで6600万ドルを調達

イスラエル・テルアビブを本拠とする医療AIプロバイダーであるAidocは13日、同社のシリーズCラウンドとして6600万ドルの資金調達を行ったことを明らかにした。これにより2016年設立のAidocは、調達総額として1億4000万ドル(約155億円)となる。

Aidocのプレスリリースによると、General Catalystが主導したこのラウンドは、Square Peg Capitalが主導した2700万ドルのシリーズBラウンドから2年後にあたるという。Aidocは医用画像解析AIに特化したプロダクト開発を進め、脊椎骨折や肺塞栓症など、複数のスクリーニングAIについて米食品医薬品局(FDA)の承認を取得している。同社は今回の調達資金により、画像領域横断的なAIプラットフォームへの拡張を計画する。

General CatalystのマネージングディレクターであるChris Bischoff氏は「Aidocには、AIを使用して医用画像から標準治療を変革するという大胆なビジョン、またそれを達成するための具体的な計画の両者が備わっていることは明らかだ」とし、Aidocがもたらすヘルスケアの未来に大きな期待を寄せる。

関連記事:

ドイツ国内初となるAidocの採用 – Unfallkrankenhaus Berlin

肺塞栓症のAI画像診断を改善 – AidocとImbioのシステム統合

Aidoc – 医療画像AIの導き手はイスラエルから

イスラエルのスタートアップ・Aidoc 2700万ドルの追加調達

BRAVE2021 Autumnがエントリー開始

国内最大級のアクセラレーションプログラム「BRAVE」のエントリーが開始された(BRAVE2021 Autumn)。本年は春と秋の2回開催で、その2回目にあたる。応募期間は2021年8月27日まで。書類選考通過チームに対する9月11日の予選会を経て、採択チームが決定される。

Beyond Next Ventures株式会社が展開する事業開発支援プラットフォームの1つである「BRAVE 」は、国内最大級のアクセラレーションプログラムであり、数多くの有為な技術を形とし社会に実装してきた。同社はベンチャーキャピタルとしての、国内外ディープテック系スタートアップへの投資にとどまらず、技術シーズの事業化支援や研究領域における経営人材輩出支援、シェア型ウェットラボ・コワーキングスペースといったインフラの提供など、多面的な取り組みによって新規事業開発における「エコシステムビルダー」となっている。

これまで102チームがBRAVEを卒業しており、これらスタートアップの累積資金調達額は120億円を超えるなど、同プログラムは際立った成果を示してきた。何らかの技術シーズを有するチームにとってまさに一考の価値があるもので、読者からも医療AI領域での積極的な挑戦のあることを期待したい。

関連記事:Beyond Next Ventures – 国内最大級アクセラレーションプログラム「BRAVE」が見据えるもの

AIリテラシーが医療者に欠如?

学生数で米国最大級となるジョージア医科大学での調査において、学生の3分の2、教員の半数が「医療AIに精通していない」ことが明らかとなった。また、学生の72%および教員の59%が学術機関による体系的学習ではなく、メディアからAI関連知識の多くを得ているという。

Journal of Medical Education and Curricular Developmentからこのほど公開されたこの研究論文は、ジョージア医科大学の学生121名と臨床教員52名に対して行った「AIに関する質問調査」の結果をまとめたもの。学生はケアの提供を前提としたAIに関心を持つ一方、教員は教育を主題としたAIに関心を持っていた。また、学生・教員のいずれもがAIトピックに強い関心を持っており、同時に「医療におけるAI」について肯定的な態度を有する傾向も明らかにされた。

著者らは「調査対象者が持つ医療AIに対する前向きな認識」を評価しつつ、AI関連知識を医学カリキュラムに統合することを目指したタスクフォースの設定と、AI教育の効果を最大化するための妥当なエビデンス構築に向けた多施設研究の必要性を強調している。

関連記事:

カンザス大学 – オステオパシー医学教育にAIカリキュラムを導入

医療技術教育はモーションキャプチャーからAIが評価 – 米国防総省

トロント大学 – 医療AI特化の新しい研究教育拠点をオープン

「AI-RADS」米ダートマス大が取り組む放射線科医のAI教育」

ブリティッシュコロンビア大学 – 医学生向けAI教育を開始

医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2022年版】

近年、AI(人工知能)の活用は非常に多くの分野で急速に進み、AIに関する新しいニュースを見ない日はないほどだ。背景にあるのはDeep Learning(ディープラーニング: 深層学習)技術の発展だが、医療におけるAI活用ももちろん例外ではない。医療AIとは、AIという現代科学における無比のテクノロジーを臨床現場に取り込むものだ。一方、医療は人間の生命を直接的に扱う特殊領域であるため、AIがもたらす影響は他分野とは少し毛色が異なっている。今回は医療という文脈でのAIを広く説明し、AIとはそもそも何か、どういった利益を与えるものなのか、同時にどういった問題が生まれるのか、また、今注目すべき最新の医療AI動向についても紹介したい。

執筆者:Masaki Okamoto MD, MPH, MSc, PhD

信州大学医学部卒、東京大学大学院医学系研究科専門職学位課程および博士課程修了、英University College London科学修士課程修了。UCL visiting researcher、日本学術振興会特別研究員を経て、The Medical AI Times編集長。他に、米マサチューセッツ総合病院研究員、ハーバードメディカルスクール・インストラクター、TOKYO analytica代表取締役CEO、SBI大学院大学客員准教授、東京大学特任研究員など。専門はメディカルデータサイエンス。

1.医療におけるAIとは?

そもそもAIとは何なのか?

AI(Artificial Intelligence)は文字通り「人工の知能」を意味するが、その定義は研究者ごとに異なりあやふやなものだ。大まかに言えば、人類が行ってきた論理思考をコンピュータ上に再現するプログラムということになる。これまでは一定のルール下でしか答えを出すことのできない、非常に限られた「知能」であったが、2010年頃からの深層学習技術の高度発達により、プログラムは与えられたデータから自律的に学習することで判断基準を構築できるようになった。これは、人類には明確な基準を示せなかったものでさえ、AIは独自に判断基準を構築し分類できることを意味している。そして、この仕組みを医療に持ち込んだものが、いわゆる「医療AI」である。医療においては、単に疾患だけに注目しても、発症リスク評価・疾患診断・治療法選択・予後評価など多くの判断が必要になるが、個人ごとの状況の違いによって複雑化され、その判断は大抵とても難しい。集積された大量の患者データをもとに判断基準を構築し、例えば個人ごとに最適な治療法を提示してくれるとすれば、医療AIがもたらすメリットは患者・医療者の双方にとって非常に大きいことが想像できるだろう。

深層学習とは何か?

深層学習は近年のAI技術発達の根幹をなすものだが、文字通り日進月歩で新技術が公開されており、その全てにキャッチアップすることは難しい。ここでは、これらの基本となる用語の簡単な説明と、医療における活用例を示しておこう。

20世紀半ばから研究されているニューラルネットワークと呼ばれるアルゴリズム(手順を示したもの)がある。これは人間をはじめとした生物における脳神経細胞をモデルとしたもので、入力層・隠れ層・出力層といった層構造がエッジで結ばれた構造をとる。各層に関数を与え(活性化関数と呼ばれる)、エッジに重みを持たせることで、入力値を分類にかけ、答えを出力するための非常に複雑なモデルを実現している。この隠れ層が多い(深い)アルゴリズムを特に深層学習と呼んでいる。ちなみに機械学習は「与えられたデータから反復して学習し、適切な規則を見出す」ことを指し、深層学習もこれに含まれる。もう少し具体的に言うと、例えば、今の血糖値・血圧・体重の3点から1年後の糖尿病発症を予測するアルゴリズムを構築したいとする。多くの患者データを集めたデータベースから、血糖値・血圧・体重の3点を入力、1年後の糖尿病発症があったかなかったかを出力として設定することで、反復した学習を通してエッジの重みなどを決定する。できあがった最適なアルゴリズムは、この3点さえ与えれば、その人が1年後に糖尿病を発症するかどうかを予測できるようになる。このように入力と出力の関係を学習させるものを、特に教師あり学習と呼び、医療におけるAI開発では頻用されている。

一般的な機械学習では、特徴量(上記の例では血糖値・血圧・体重の3点)を任意で選択して投入するのに対して、深層学習では出力の決定に最も有用となる特徴量さえ自動的に抽出・学習することができる。代表的な深層学習モデルとして知られる畳み込みニューラルネットワーク(CNN)では、画像そのものを入力として与えるが、やはり具体的な特徴量を指定する必要はない。例えば米メイヨークリニックが開発したアルゴリズムの例では(過去記事)、心電図の波形画像そのものから、無症候性左室機能不全を識別している。もちろん心電図波形から特徴量を取り出し(波形の高さ・幅など)、同等のアルゴリズムを構築することもできるが、任意の項目を選び入力情報を限定してしまっている分(統計分野では「情報を捨てる」と表現する)、CNNによるアルゴリズムの精度を超えない可能性が高い。現在、このCNNが画像診断AI開発の主役となっている。

医療AIは強力だが万能じゃない

人工知能というとまさに人間の知能を模倣したもの、脳機能の代替物という印象を受けるが、これは多くの場合で過剰に捉えられてしまっている。わかりやすく言うと、現時点でのAIは「特定の何かを識別できるもの」であるに過ぎない。つまり、血管を画像から識別できるアルゴリズムであれば、動脈の画像を見せれば「血管だ」と返すし、毛髪の画像を見せれば「血管じゃない」と返すといった具合である。このアルゴリズムに何の改変も加えなければ、新生児と成人を区別することさえできない。したがって、今世間を大きく賑わせているほとんど全てのAIが、人間の「特定の非常に限られた機能」を抽出してコンピュータ上で再現しているだけということになり、要するに万能ではない。

ただし、この再現された機能があまりに強力なため、時として人類の識別能力を大きく上回るケースがある。例えば、電子カルテの記録から小児疾患を識別するアルゴリズムでは、インフルエンザを含む複数の疾患で小児科専門医の診断精度を超えたとの報告がある(過去記事)。この研究結果は、権威ある学術誌Nature Medicineで公開され話題を呼んだ。また、AIは人間の目では識別できない微細な変化までを捉えることができるため、悪性腫瘍診断など医療画像との親和性が高く、放射線科領域における技術発達が著しい(過去記事)。さらに、AIは安定した結果をもたらし続けることにも利点がある。特に日本の医療現場においては、人員不足による業務過重、夜間・休日の頻回な呼び出し、当直明け通常勤務、など医師の判断を鈍らせる過酷な現状がある。一定の出力精度を保ち続けるAIによるサポートは、医師にとっての一種の保険ともなり得るだろう。

2.AIの活用できる医療領域とは?

次にAIを活用できる医療領域をみていきたい。医療は大きく分けて、疾患の発症を防ぐ「予防」、既に疾患に罹患している人を見分ける「診断」、診断名を持つ人の転帰を改善する「治療」の3ステップがある。AIはこれら主要な3ステップのいずれにも貢献が可能なだけでなく、医療保険制度や医療提供体制を含む医療システムへの活用もみられるようになっており、あらゆる医療領域への活用が期待されている。この背景には、医療職の高度専門性に伴う人的リソース不足があり、AIに活路を見出そうとする国々は少なくない。

画像診断でのAI活用

放射線科、特に医療画像から疾患診断を行うプロセスは、医療AI活用の最たるものとして知られている。医療周辺技術の発達と高齢化の進展によって、施設あたりの読影を要する医療画像数は増加の一途だが、それに伴う放射線科医の増加は十分でない。AIは放射線科医の読影を助けることで、直接的に作業負担を軽減することができる。ただし、現状で正規の医療機器として承認を受けたAIデバイスは非常に限定的であることを知っておく必要がある。つまり、仮にAIが「悪性腫瘍がある」と診断したとしても、医師の確認なしに診断から治療に進むことは現時点でほとんどない。これは後述するAIの問題点にもなるが、アルゴリズムの妥当性の検証が不足していることと、AIを巡る法整備の遅れに起因しており、今現在、スクリーニングを除いた画像「診断」において正規に医師を代替する例は世界的にも稀有で、国内ではまだない。

一方で、健康診断における胸部レントゲン読影や心電図解析などは近い将来、AIによって完全に代替される可能性が高い。これはあくまで健康診断での画像読影がスクリーニングであり、後の個別受診で確定診断を得るためである。スクリーニングでは偽陰性(疾患があるにも関わらず「疾患なし」と判断されてしまうこと)が問題となるが、アルゴリズムの調整によって十分にこの問題を回避できる。不眠不休で安定した結果を出し続けることができるAIは、人手とコストの観点からも、この種のスクリーニング実施機関から前向きに受け入れられるだろう。英国・中国における眼科疾患スクリーニングの実用化例は、それぞれ過去にも紹介している(過去記事1・2)。

疾患診断でのAI活用

近年自然言語処理技術の急速な発達により、診療録(カルテ)解析がより一般的となった。結果的に診療録からの疾患診断AIは非常にその精度を高めている。過去に小児疾患の診断AIや(過去記事)、Amazonによるカルテ解析システム(過去記事)なども紹介したので参考にして欲しい。診療録は医師による所見の記載だけでなく、あらゆる検査結果・処方記録などが混在している。患者の病歴が長くなればなるほど診療録は膨大となり、優れた医師であってもその全てを限られた診療時間の間に捉えきることは難しく、患者の病態把握・他疾患リスクの把握などの面からもAIの利用が有効となるだろう。同様に、診療録だけではなく、生体センサーやモニター記録を統合したAIシステムの開発例もある(過去記事)。米フロリダ大学のこのシステムでは、集中治療室(ICU)における重篤な病態変化や致死的疾患の発生を予測するもので、まさにAIの有効な利用例と言える。さらに睡眠時無呼吸症候群など、診断に際して専門検査を要する疾患を、AIを利用することでより簡便に診断する手法の開発も進んでいる(過去記事)。

医療を巡る諸問題へのAI活用

AIの活用は実際の臨床現場におけるものにはとどまらない。医科学の信ぴょう性を揺るがすハゲタカジャーナル問題への活用や(過去記事)、スポーツにおけるドーピング撲滅に向けた活用(過去記事)、果てはバイオテロの防止に向けた取り組みにまで利用されている(過去記事)。

3.医療分野におけるAIの問題点・課題とは?

AIの妥当性検証が不足

医学研究者のなかには、AIアルゴリズムに対する懐疑的な目を向け続けるものも少なくない(過去記事)。アルゴリズムの示す高い精度にのみ目を奪われ、本質的な有効性が置き去りにされている、という意見である。

アルゴリズムの構築の際、一般的には1つのデータセットのみを利用する。このデータセットを例えば8割と2割のように二分し、片側をアルゴリズム構築用の学習セット、残りをテストセットとする。つまり、学習セットから導かれたアルゴリズムがテストセットでも同等の精度を発揮するか確認し、精度が保たれていれば妥当なアルゴリズムであると結論づけるやり方である。ただしこの方法だけでは、実は真の有効性は検証されていない。なぜなら、そのアルゴリズムは「ある特定の集団データ」から導かれたものに過ぎず、対象集団を変えてしまうとその精度は保たれない可能性があるからだ。分かりやすい例を挙げると、英国人を中心としたデータセットから得られたアルゴリズムは、日本人において有効であるとは限らないということである。実際、Amazonが誇る顔認識AI・Rekognitionは、「黒人の女性をうまく識別できないバイアスを持っている」との研究成果をもとにした一大騒動も引き起こしている(参照:米CNN)。対象集団を変えた多施設での解析、前向きの追跡研究など、従来の医学的エビデンス構築に基づいた精緻な検証が求められているのは間違いない。

医療AIを巡る法整備の遅れ

この5年ほどの間に、医療におけるAI活用は急速に進んだが、技術発展があまりに急であったため必要な法整備が遅れている。現実問題として、医療AIが示した診断結果をどう取り扱えば良いのかさえ十分な議論がなされていない。現時点では「必ず医師の確認を要する」との文言を付けることで、臨床現場などへのサポートシステムとしての導入がみられる程度にとどまる。本質的に有効なアルゴリズム構築のガイドラインを示し遵守させること、AIシステムが医療機器としての承認に受けるのに必要な要件、承認のないものへの一定の制限、などを明確化することは最低限求められている。有効性の不明な医療AIが、何の制限もなく市場に多く出回る状況は非常に危険である。

医療者のAIに関する知識不足

薬の効果・作用機序を知らずに処方することはできない。同様にして、医師をはじめとした医療者も、ある程度のAIに関する知識が今後必要となる。医学生の基礎教育としてAI科目の必要性が実際に議論され始めており、米ボストン大学の例を以前に紹介した(過去記事)。この先、医療におけるAIがさらに浸透し、あらゆる医療プロセスにAIが関与するようになれば(そしてそうなる可能性が高い)、医療者がAIを避けて通ることは非常に難しい。

また、2020-21年は新型コロナウイルスのパンデミックに対応するため、世界中の研究者が自身の研究フォーカスをこの新しい感染症へとシフトさせた。結果として、2020年1月の中国での発生報告以来、100日ほどの期間に実に2,000を超える関連プレプリント(査読前の学術論文でオンライン上に公開されたもの)が世に示された。通常の査読プロセスには長い時間を要することから、正式な学術論文として掲載されるにはその「即時性」をある程度放棄することとなる。新型コロナウイルス感染症のように、事態の推移が急速で、知見の共有に迅速性を要するケースではプレプリントの価値が高まる。また、プレプリントサーバーはオープンアクセスが原則となるので、情報の伝達・共有がよりスムーズとなる。

一方で、科学コミュニティは常に「査読を経ていない事実」への懸念を持ち続けている。本来淘汰されるべき「明確に誤った研究手法や再現不能な結果」などを含む論文が、常に一定数紛れ込むからだ。この非常時にあっても、価値ある研究成果を有効に伝達するためには、言葉尻に惑わされず確かな背景知識を持って冷静に読み解く姿勢が欠かせない。少なくとも「査読済み学術論文でさえ揺るぎないファクトを示しているわけでは決してない」ことを肝に銘じる必要があり、盲目的な研究結果の受け入れとその活用は時として大きな危険をはらんでいる。

医療AI関連研究もその根拠論文がプレプリントとして挙げられていることも少なくない。医療者は特に、プレプリントの特性を認識した上での適切な知見活用が求められている。

4.注目の最新医療AI動向

AIによる創薬

製薬大手のグラクソスミスクラインと英スタートアップ・Exscientiaは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療薬となり得る化合物を発見したことを発表している(過去記事)。

これはAIによる化合物探索プラットフォームを利用したもので、AI創薬の画期的な一幕になる可能性がある。従来のプロセスに比べると、AIを利用することで薬剤開発を大幅に効率化できるだけでなく、薬剤化できる可能性がありながら見逃されていたターゲットのあぶり出しにも有効となる。AIによる合成経路の自動探索技術については、以前にも紹介しているので参考にして欲しい(過去記事)。

2020年2月、上記Exscientiaと大日本住友製薬は、AIを活用して開発した新薬候補化合物の臨床第1相試験を開始することを公表した。AIによって導かれた化合物がヒトの臨床試験に入ることは、創薬における画期的なマイルストーンと言える。

死亡時画像診断への利用

死亡時画像診断という取り組みがある。死後のCTやMRI撮影から、死亡時の病態や死因を究明しようとするものだ(過去記事)。生体画像ですら人員不足が指摘されている放射線科医にあって、死亡時画像診断における読影までを強いることは現実的とは言えない。加えて、このような特殊領域の読影に長けた放射線科医はそれほど多くはない。こういった場面でのAI活用は極めて有用性が高いと考えられる。実際、AIによる神経変性疾患患者の死後脳MRI画像解析によって、新しい治療法開発につながる可能性も指摘されている。

医療機器への利用

伝統的な医療用ツールである聴診器にも技術革新の波は訪れている。StethoMe社のAI聴診器は、家庭での利用を目的としたEU認証の医療機器として知られる。患者の呼吸音異常を早期に捉え、AIによる診断結果と併せて臨床医に情報が共有されるシステムを構築している。StethoMeは2020年4月、欧州の主要な遠隔医療プロバイダー群との提携を公表しており、更なるシェア拡充が見込まれる(過去記事)。

採血手技をロボットに代替させようとする取り組みも始まった。米ニュージャージー州ラトガース大学の研究チームが開発した採血ロボットは、ディープラーニングを赤外線および超音波イメージングと組み合わせることで、組織内の血管を特定することができる。その後モーショントラッキングなど複雑な視覚タスクを実行し、針を血管に穿刺する。静脈が浮き出ていないような条件の悪い血管であっても、ロボットによる血管アクセスは88.2%の初回穿刺成功率が得られるなど、人の手技と同等あるいは上回っていくことが期待されている(過去記事)。

なお、2021-22年の医療AIトレンドは、ウェアラブルから「ウェアレス」への流れが加速するかもしれない。米ワシントン大学の研究チームは、スマートスピーカーを利用することで、物理的な接触を持つことなく心拍をモニタリングすることのできる機械学習システムを構築した。これは、スマートスピーカーから部屋に向けて「可聴域にない音波」を発することで、その反射音に基づいた心拍モニタリングを実現するもの。自宅で継続的に施行可能な低コスト検査であり、不整脈の早期診断・早期介入に繋げる画期的技術となる可能性があるほか、技術応用によって種々の医学的モニタリングがウェアレス化に向かう起点とさえなり得るものだろう。チームの研究論文は一読の価値がある。

医療で重要性を増す「エッジAI」

クラウドコンピューティングとIoT化はあらゆる領域で急速に浸透したが、近年はよりシステムの末端に近い場所(エッジ)でデータ処理を行おうという「エッジコンピューティング」が注目されている。現場に近いエッジデバイスにAIモデルを実装したものが「エッジAI」と呼ばれ、クラウドを利用せずエッジ側のみで学習から推論までの処理を完結するものも見られるようになった。

では、医療におけるエッジAI導入の利点はどこにあるのか。まず挙げられるのはネットワークの接続性を改善する点にある。つまり、あらゆる処理をクラウドベースで行うシステムに比較して、膨大な現場データの処理を部分的にエッジデバイスに負わせることにより、上位システムやネットワークに対する直接的な負荷の軽減につなげることができる。ヘルスケアの舞台はITインフラの発達した都市部だけではないため、特に医療過疎となりやすい僻地などにおいてもその有用性が際立つことになる。また、今後益々の発展が予測される遠隔診療やロボット手術においては、レイテンシーの厳密な制御が欠かせない。高度に要求されるその水準をクリアするには、エッジAIの活用が必要となることが容易に想定される。

遠隔医療の急成長

新型コロナウイルスの感染拡大を背景として、遠隔医療は急速な広がりをみせている。これまで医療画像読影を中心とした遠隔診断サービス程度に留まっていた遠隔医療は、次世代移動通信システムの発展やスマートフォンを始めとした高度情報通信機器の一般化・普及によって、その技術的課題のほとんどがクリアされた形となった。また、各国において遠隔診療を巡る法規制の見直しと緩和が進み、マーケットには遠隔医療を根幹事業に据えた新たなプレイヤーが乱立した。彼らの多くがプラットフォーム内にAI技術を取り込み、重症度判定や受診先選定、チャットボットによる問い合わせ対応など、フローの一部を技術によって最適化する試みを行う。

また、遠隔医療に伴う医薬品配送や検体回収にドローンを活用する流れもみられている。米シンシナティ大学の事例では、ドローンの医療利用を目指し、AIと一連のセンサーを組み合わせた自律飛行システム開発に取り組んでいる。現時点で、居間の入り口など屋内の雑然とした3次元環境でさえナビゲートできるなど、関連する技術開発への期待は大きい(過去記事)。

そういったなか、2021年3月にはAmazonが独自の遠隔医療サービス「Amazon Care」を展開することを明らかにした。発表直後は米最大手プロバイダーにあたるTeladoc Healthの株価が4%を超える下落をみせるなど、マーケットへの巨大な影響が浮き彫りとなった。Amazon Careはバーチャルケアと対面ケアを複合した医療サービスで、専用アプリを介した医師・看護師への相談のほか、必要時には医療従事者を個別に派遣する「往診」にも対応する。2021年夏からサービス提供を開始し、当初はバーチャルケアの全米50州での展開を進める。Amazonはアプリをエントリポイントと捉えた上で、現実の医療サービスとのハイブリッドを実現しようとする。在宅検査サービスの立ち上げに向けた交渉も始めている、とInsiderが報じるなど、医療相談・受診・検査・治療・経過フォローを含む全ての医療フェーズに関与する「包括システム」を狙う姿勢も垣間見える。

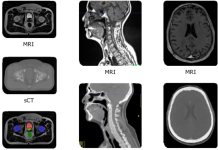

GE Healthcare – MRIから合成CT画像を生成するAIソリューション

GE Healthcareはこのほど、Spectronic Medicalとの協力によってMRI画像を「合成CT画像」に再構成し、より正確ながん治療計画立案を実現するAIソフトウェアの提供を明らかにした。がん治療患者の60%に放射線治療が必要となるが、放射線治療計画の策定には、病変部のみを標的選択するための高品質画像が求められる。CT画像が現在のゴールドスタンダードであるが、軟部組織のコントラストがなく同部の描写に劣ることと、放射線被曝などが問題となってきた。

GE Healthcareが明らかにしたところによると、ベースとなったのは同社の深層学習による画像再構成技術と、Spectronic Medicalによる画像変換技術であるという。GEのAIR Recon DLはMRI画像の生データからノイズの低減、画質および解像度の最大化、スキャン時間の短縮までを実現するもの。ここにSpectronic MedicalによるMRI画像からCT画像への変換技術を適用することで、「軟部組織の詳細までを描写できるCT画像」を合成することに成功している。

この画期的技術について、スウェーデン・スコーネ大学病院のAdalsteinn Gunnlaugsson医師は「この合成CT画像により、従来のCT画像や複数画像アプローチの必要性そのものを排除できる」とし、臨床ワークフローの合理化と患者アウトカム改善に新技術が大きく貢献し得る可能性を強調している。

関連記事:

心臓病ケアAIを推進 – GEと米国心臓病学会(ACC)の提携

Canonの画像再構成AI技術がPET/CTでFDA認証取得

熟練医が持つ「違和感」のモデル化 – 正常/異常のみのMRIスクリーニングシステム

AI技術でMRI検査のガドリニウム造影剤を10分の1に – Subtle Medical

医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】

頭の動きで自閉スペクトラム症を識別

中国・深セン大学の研究チームは、「頭の動き」から自閉スペクトラム症(ASD)の識別を行う機械学習アルゴリズムの開発に取り組んでいる。

Journal of Autism and Developmental Disordersから11日公開された研究論文によると、ASD児および非ASD児に対して10のYes/Noで回答する質問を行い、回答に伴う頷きや首振りを解析することでASDの有無を識別しようとしている。ピッチ・ヨー・ロールの3次元ベクトルとしてみた回転方向それぞれに対して、頭の回転範囲(RR)と1分あたりの回転量(ARPM)を算出し、これらに基づく機械学習分類器のトレーニングを行った。結果、92.11%の最大分類精度を達成し、「頭部の動きのダイナミクスにASDを特定し得る客観的なバイオマーカーが含まれている可能性」を明らかにした。

ユニークなアプローチであるとともに、結果の一般化可能性が担保される限りにおいて、非侵襲的なスクリーニング手法として有効である可能性が高く、各方面から追試の進むことが期待される。同種アプローチは他の精神疾患へも適用範囲の拡大が見込まれるだろう。

関連記事:

機械学習で自閉スペクトラム症の血中バイオマーカーを特定

自閉スペクトラム症を持つ人々が見る世界 – ディープラーニングが解き明かす「視点の違い」

AIによる新しい自閉症サブタイプの特定

YouTubeがCOVID-19に関する誤情報を拡散させる可能性

米カリフォルニア州サンフランシスコに本部を置くNPO・Mozilla Foundationは、このほど公開したレポートの中で、YouTubeのレコメンデーションアルゴリズムが「COVID-19の誤情報」を推奨することで、その拡散の一助となっている事実を指摘した。

「YouTube Regrets」と題された同レポートは、37,000人を超えるYouTubeユーザーに対し「誤った情報、暴力、または憎悪を含むコンテンツ」を報告させ、これを分析したもの。ユーザーはブラウザの拡張機能を使用して該当コンテンツを報告し、英エクセター大学の研究者らが解析を担当したという。結果、報告されたコンテンツの71%が「YouTubeのアルゴリズムによって推奨されたもの」であることを明らかにした。さらに、報告されたコンテンツは、その他の一般コンテンツに比較して1日あたり70%多く再生されていた。

NBC Newsの取材に対してYouTubeは「我々はユーザーエクスペリエンスの向上に絶えず取り組んでおり、過去1年間だけでも、有害なコンテンツの推奨を減らすため30を超える修正を行った。これによって境界コンテンツの消費量は1%を大幅に下回っている」としている。YouTubeの膨大な情報ボリュームからみた1%が十分に巨大であること、またCOVID-19が人類未曾有の公衆衛生的課題であることを鑑みれば、誤情報に基づく望ましくない行動変容や意識変化の惹起は全く看過できない。ここでは運営者としての良心ではなく、巨大プラットフォーマーとして欠くことのできない社会的責任が問われている。

関連記事:

SNS上でのCOVID-19陰謀論の進化を追跡するAI研究

SNSが健康の信念に与える感染力はCOVID-19よりも強い?

新型コロナとAI:医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジーまとめ

医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】

持続的呼吸機能モニタリングによる経済効果の検討

Medtronicはこのほど、臨床試験データに基づく「継続的な呼吸機能モニタリングによるコスト削減効果」を検証した成果を公表した。これは、オピオイドを投与されている患者に対する持続的なモニタリング導入によって、米国における平均的な規模の病院では年間53万ドル強の費用削減効果をもたらすというものだ。

Advances in Therapyからオープンアクセスとして公開された研究論文によると、オピオイド投与患者に対するパルスオキシメトリおよびカプノグラフィの持続モニタリングを導入することで、年間53万ドル強の費用削減効果にあわせ、患者の累積在院日数が103日短縮されるという。呼吸抑制が1.5%減少することで、投資的観点から損益分岐をクリアすることができ、継続モニタリング導入による投資コストが正当化される。また呼吸抑制が17%以上減少した場合、コスト削減を実現する確率は80%以上となる。

研究チームは「オピオイドを投与されている患者への連続的な呼吸機能モニタリングは、費用対効果の高い管理アプローチとなる可能性が高い」点を強調する。一般的なケアフロアにおいて、オピオイド投与患者の46%に呼吸抑制が発生することを考慮すれば、医療費適正化の観点に併せて患者の安全性確保にも多大な貢献が期待できるとしている。

関連記事:

医療AIが4000万ドルのコスト削減をもたらした一例

IBM Study – ヘルスケアデータ漏洩は莫大なコスト負担に

アフターコロナの英国眼科検診はAIスクリーニング「EyeArt」でコスト削減へ

医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】

イリノイ大学 – 「臨床家向け医療AIプログラム」を提供開始

AIは医療システム全体への影響力を強め、疾患予防や診断、モニタリングと予後予測を含めあらゆる臨床的意思決定支援への活用が続いている。一方、市場に出回る既存のAIトレーニングコースは、コーディングスキルを持ちAIツールの開発を志す人々を対象としたものが主だった。米イリノイ大学アーバナシャンペーン校は、複数大学との協調によって新たな「臨床家向けオンラインプログラム」の提供を開始した。

8日、同大学が明らかにしたところによると、この「AI in Medicine Certificate」と呼ばれる自己学習型オンラインプログラムでは、医療現場におけるケーススタディを通して「臨床に置いてAIがどのように機能するか」についてを実践的に学習できる。コーディングスキルや数学・統計学に関する高度の背景知識を要さないことが特徴で、対象となるのは医師や医学生、診療看護師(Nurse Practitioner)、獣医師などであるという。受講費用は750ドルと比較的安価で、6つのモジュールをクリアすることで修了証明書(Certificate)が発行される。

プログラムを率いるAnastasio教授は「我々の目標は、このプログラムを受講した学生が医学の未来をリードできるようにすることだ」と述べる。イリノイ大学を中心として同州にはAIに関する一大拠点が立ち並び、IBMから10年間2億ドルに及ぶ資金提供を受けたDiscovery Accelerator Instituteを含め、政府および民間からの積極的な投資が継続している。

関連記事:

マウントサイナイ医科大学 – 博士課程にヘルスケアAIコースを新設

スタンフォード大学 – 医療AIに関するオンラインプログラムを開始

VRで医学教育を拡張 – 英 Oxford Medical Simulation社

【立教大学大学院人工知能科学研究科・公式インタビュー 】 傑出したAI人材輩出の拠点へ

テクノロジーへの不満が医療者の倦怠感を助長する

医療の効率化と質的向上を目指し、AIを含むあらゆるテクノロジーが臨床現場に取り入れられているが、医療従事者が「週の半分はテクノロジーに対する不満を自覚し、これが倦怠感に直結」している事実がスタンフォード大学の研究チームによって明らかにされた。

Journal of Medical Internet Researchから6日公開された研究論文は、米ミシガン州に所在する31の病院における医療従事者対象の観察研究成果をまとめたもの。安全性やコミュニケーション、運用の信頼性、エンゲージメントなどの観点から、ワークライフインテグレーションと精神的な倦怠感を測定した。多施設データとしての階層構造を考慮した混合効果モデルを利用し、テクノロジーに対する不満と精神的倦怠感の関連性等を解析している。結果、15,505人の有効回答のうち、5,065人(32.7%)が「少なくとも週に3~5日はテクノロジーに対する欲求不満を経験する」としており、他の交絡因子を調整しても「テクノロジーに対する不満の増加が、精神的倦怠感を有意に強めている」事実が明らかにされた。

研究チームは「エンドユーザーの利用状況を適切に考慮していないシステム設計や、十分なトレーニング機会の与えられていない新技術に対して、医療従事者はフラストレーションを感じやすい」とした上で、医療従事者の不満を増加させないテクノロジー開発方針とその導入方法を取ることで、医療者の燃え尽き症候群を抑制する効果的な施策になり得る事実を指摘する。

関連記事:

コロナ禍の医療者を芸術でサポートする研究プログラム

Health Vector – リアルタイムトランスクリプションによる医師サポート

「アラーム疲労問題」解決の糸口はAIの手に

Rose – ブリガム・アンド・ウィメンズ病院で医療従事者のメンタルヘルスをサポート

Amazon – ヘルスケア参入までの足取り

Amazonは遠隔医療サービスへの本格参入を表明し、業界に多大な影響をもたらした(過去記事「Amazon Careの激震」)。今夏全米50州へのサービス拡大を目指す同社について、これまでの足取りをまとめておこう。

1994年、ジェフ・ベゾス氏によってAmazonは設立された(当初は「Cadabra, Inc.」としてワシントン州に法人登記されている)。電子商取引の成長率を高く見積もったベゾス氏は、Amazon.comをオンライン書店としてサービス開始。その後小売業者の買収などを経つつ、海外展開も加速、1999年にはPCソフトウェアやおもちゃ、ゲームなども取り扱い製品に加えて規模の拡大を続けた。

2006年 - Amazon Web Services(AWS)を公開、クラウドコンピューティングプラットフォームの先駆けとなった。現在、世界シェアで第2位のMicrosoft Azureを大きく引き離している。

2011年 - 全米で3万人をフルタイム雇用。

2018年 - Amazon Comprehend Medicalと呼ばれるクラウドベースのサービス提供を開始した。機械学習によって、医師の臨床メモや各種レポート、患者記録などの非構造化医療文書から有用な情報を抽出する同サービスは、ヘルスケア業界にAIの本格到来を意識させた。

2019年 - オンライン薬局であるPillPackを買収、またデジタルヘルスケアサービス用のAPIを開発するHealth Navigatorも買収した。さらに、英国民保健サービス(NHS)とのパートナーシップを公表した(過去記事「ヘルスケアに加速するAmazon – 個人健康情報は商用利用されるのか」)。

2021年 - Amazon Careの本格展開を開始、オンラインで処方薬の注文受付と配送を行うAmazon Pharmacyとの抱き合わせによって、強力な遠隔診療プラットフォームが実現されようとしている。

関連記事:

Amazon...

デジタルツールによるメンタルヘルスの改善

米国立精神衛生研究所(NIMH)によると、過去1年間に1730万人以上の米国成人がうつ症状に苦しみ、3人に1人が不安障害を抱えるという。米国におけるメンタルヘルス不調は深刻な社会問題となっているが、未診断や過小診断も多く、適切な治療に至らないことも状況の悪化を加速させている。

米ウィスコンシン州の最大都市であるミルウォーキーに所在するウィスコンシン大学とその関連病院では、メンタルヘルス治療プログラムの一部として処方できるデジタルヘルスアプリとプラットフォームを実装している。Healthcare IT Newsの報道によると、これらにはマインドフルネスのサポートアプリやオンラインでの認知行動療法プログラムなどが含まれるという。本事業を率いるBradley Crotty医師は「デジタルアプローチは、これまでのヘルスケアが可能であったものとは全く異なる方法で、人々をエンゲージすることができる」とし、メンタル治療の根幹と枠組みさえ変革し得る点を強調する。

ウィスコンシン大学の事例では、ユーザーの60%以上でシステム利用に伴う症状改善がみられ、中等度うつ病患者でPHQ-9スコアとして平均23%、中等度不安神経症患者ではGAD-7スコアとして26%の低下を確認している。アプリを含めたデジタル治療をプライマリケアに組み込むことで、ケアの質を補助・強化する可能性が高いとし、サービスの適用範囲拡大を見据えている。

関連記事:

メンタルヘルスケアにAIを用いるスタートアップ5選

イリノイ大学シカゴ校 – AIによるメンタルヘルスケアへのアクセス向上

Cognitive Apps「毎日の音声とテキストで従業員のメンタルヘルスを管理するAIアプリ」 – Ehave社が独占契約

産後うつ病を予測する機械学習アルゴリズム

うつ病と双極性障害を鑑別する機械学習アルゴリズム

Annalise CXR – 124もの所見を捉える包括的画像解析AIシステム

annalise.aiが提供するAnnalise CXRは、広範な診断をカバーする意思決定支援ツールであり、124にも及ぶ胸部レントゲン画像の異常所見を検出することができる。Annalise CXRは欧州CEマークを取得済みで、現在オーストラリア・ニュージーランド・マレーシアでの実臨床利用が進んでいる。

同社のAIシステムを活用した最新の研究成果がこのほど、The Lancet Digital Healthからオープンアクセス論文として公開された。放射線科医が当該AIシステムを利用することで診断精度が向上するかを検証したもので、モデルが識別を行った124の臨床所見のうち、実に117(94%)については専門医より高い精度を示した。さらにAIシステムを活用することで、80%の所見については放射線科医単独の識別精度を有意に改善し、残り20%の大半にも精度低下をきたす結果は得られなかった。

あらゆる診療科において医療画像が急速な増加をみるなか、これを読影する放射線科医の増加は世界的に十分でない。ここに画像診断系AIの巨大な伸び代がある。Annalise CXRは既存のワークフローにシームレスに統合されることを目指し、胸部レントゲン画像上の異常影を強調表示することで医師の注意を促す方式を採用する。バックログのリスクを減らすリアルタイム解析システムは、臨床医にとって「第3の眼」ともなる重要な役割を担う。

関連記事:

欧州放射線学会 ECR 2021 – PhilipsとLunitがX線診断AIでの提携を公表

エルピクセル – CT画像から頭蓋内の高輝度領域を抽出するAIソフトウェア

韓国Lunit – KRX上場への足取り

新型コロナとAI:医療AIで新型コロナウイルスに立ち向かう最新テクノロジーまとめ

語彙パターンによるアルツハイマー病スクリーニング

アルツハイマー病は認知機能低下における主要な原因で、高齢化の進展に伴う患者数の増加は深刻な医学的課題となっている。アルツハイマー病の進行抑制のためには早期検出が欠かせないが、有効なスクリーニング手段は限られており、安価で手軽な日常的ツールが求められてきた。米ミシガン州立大学の研究チームは、会話における語彙パターンからアルツハイマー病の初期兆候を捉えるAIアルゴリズムを開発している。

ミシガン州立大学の発表によると、共同研究先であるオレゴン健康科学大学が収集した臨床試験データを活用し、アルゴリズムを導いたという。研究計画は米国立衛生研究所(NIH)から390万ドルの助成金を受けている。各患者に対して実施された数時間に及ぶインタビュー記録に基づき、回答内容をテキスト化した上で、語彙パターンを解析することで認知機能を評価するAIアルゴリズムを構築した。このスクリーニングAIの識別精度がMRIと変わらない程度に高度であることは、Scientific Reports誌から研究論文として既に報告されている。

研究チームは今後、短時間インタビューでも必要な情報が収集できるよう、質問と質問方法の改善を狙うとともに、語彙パターン単独ではなく音響信号と表情分析を加えた「統合的なインタビュー分析AI」の確立を目指している。アプリとして社会実装することで、効果的な早期アルツハイマー病スクリーニングを実現し得る同研究計画への期待は大きい。

関連記事:

新時代の時計描画テストがアルツハイマー病を早期検出

全ゲノムシーケンス分析 – 13の新しいアルツハイマー病遺伝子が明らかに

血清ラマン分光法とAI – アルツハイマー病の新しいスクリーニング手法開発に向けて

敵対的生成ネットワークによるアルツハイマー病識別パフォーマンスの強化

Optellum – 肺がん検出・管理のためのAIプラットフォーム

英Optellumは肺がん検出のためのAIシステム開発で知られ、同社のVirtual Nodule Clinic(VNC)はNHS AI Labが提供する「AI in Health and Care Award」に採択されている。肺がんの早期検出と早期治療介入による生存率向上は、臨床現場および患者らの切なる願いとして大きな期待を集める。

VNCは既に米国食品医薬品局(FDA)による承認を受けており、2021年中の欧州CEマーク取得を目指している。これによりNHSトラストでの展開も可能となる。Optellumのテクノロジーはオックスフォード大学病院を含む10のNHS病院と提携して開発され、これら医療機関における臨床的な検証が続けられている。Optellumは世界最大規模のCTスキャンデータベースを構築しており、これに基づく肺がん検出システムは画像解析AIとして高い識別精度を誇る。また、同社プラットフォームでは全ての放射線科レポートが自動スキャンされ、偶発的な肺結節影の検出も特定する。リスクごとに層別された症例は、要フォローアップ患者として臨床医向けダッシュボードに強調表示することで、見逃しを防ぐセーフティネットとしての重要な機能も期待される。

米国では年間200万件の偶発的な肺結節の検出があるとされるが、これらの60%については診断・治療がなされておらず、多くは本人への通知もないという(参照論文)。喫緊の医療課題に対して、Optellumの果たす役割に注目が集まっている。

関連記事:

肺がん免疫療法への治療反応性を予測するAIモデル

病理AIで非小細胞肺がんのネオアジュバント療法を評価

Lunit – 肺がん検出におけるAIの有効性検証試験結果を公表

AIモデルで胸部X線画像から12年間の肺がんリスクを評価